В Исландии есть особая предновогодняя традиция, которую называют «Йолебокафльод» (Jólabókaflóðið, в переводе с исландского – рождественский поток книг).

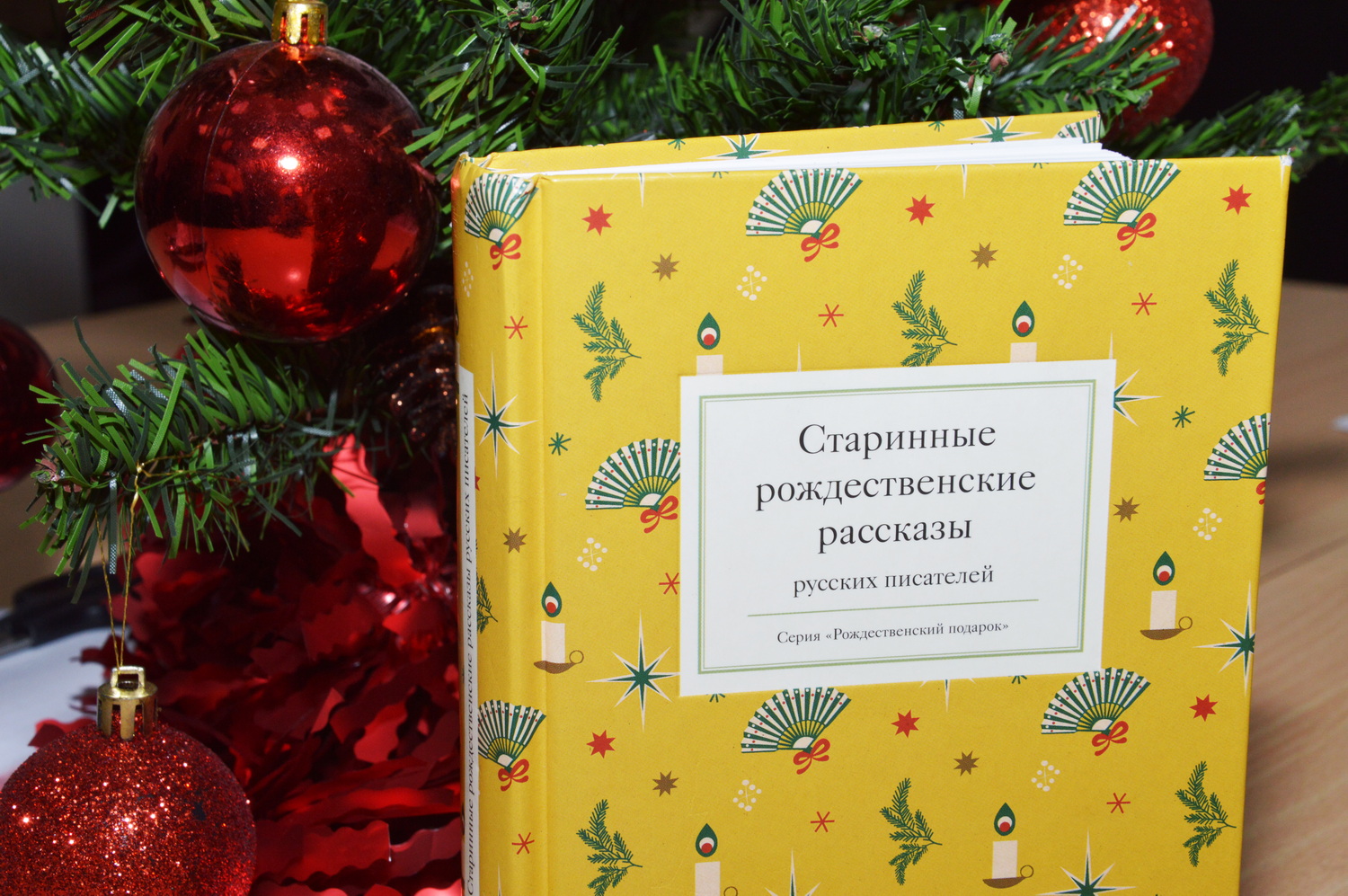

В Рождество исландцы обязательно дарят друг другу книги, чаще всего вместе со сладостями, а потом собираются в семейном кругу, чтобы почитать подаренные книги вместе. В России тоже есть книжные традиции, связанные с праздниками Рождества и Нового года!

Рождество в народном сознании всегда было связано с различными традициями и ритуалами: колядки, гадания, особые церковные службы и песнопения. Во второй половине XIX века в России усилился отток населения из деревень в города. Реализовывать привычные рождественские обряды стало сложнее: не всем горожанам нравились ночные хождения по улицам с громкими песнями… Однако ощущение праздника и его всеобщий семейный характер остались! Люди встречались, чтобы поделиться друг с другом самыми разными историями, –чаще всего добрыми и сентиментальными, под стать празднику. Как раз эти истории и перекочевали в большую литературу, постепенно они стали оформляться как полноценный жанр и даже отдельная литературная традиция.

Как опознать святочный рассказ? Автор не всегда указывает на то, что действие происходит на Святках – во время между праздниками Рождества и Крещения. Однако опытный литературовед скажет сразу: ищите чудо! Сюжет святочного рассказа всегда разворачивается вокруг ситуации, которая разрешается неким чудесным образом: герой спасается от опасности, находит в себе гармонию или получает важный жизненный урок. Абсолютной классикой святочного рассказа считается «Ночь перед рождеством» Гоголя. Все мы помним со школьной скамьи путешествие кузнеца Вакулы за черевичками для возлюбленной Оксаны. Среди обыденных вещей вроде колядования, церковных служб и семейных празднований в рассказе появляется самый настоящий черт, загадочный Пацюк, который умеет поедать вареники без рук. Но все это органично сочетается и воспринимается как само собой разумеющееся, текст наполнен добрым юмором, читается легко и динамично. В финале рассказа чудо все-таки происходит – в рождественскую ночь Оксана наконец влюбляется в Вакулу, влюбленные воссоединяются, а впереди у них – вся жизнь…

Чаще всего святочный рассказ предполагает именно счастливый финал. Гоголевские достижения подхватили авторы второй половины XIX века: Николай Лесков, Федор Достоевский, а затем и XX века – Александр Куприн, Иван Бунин и другие. Однако не всегда авторы дают положительную развязку своему тексту. Мой любимый святочный рассказ Александра Круглова «Наивные люди» именно в этой плеяде. Небольшой отрывок из личного дневника молодого человека, накануне Рождества узнавшего, что его возлюбленная выходит замуж за другого, каждый год увлекает меня простым повествованием, узнаваемыми образами вроде гетевской Гретхен, искренностью и глубиной чувств двух героев. Казалось бы, а где же чудо и счастливый финал? Почему такой рассказ мы тоже называем святочным? Задача святочного рассказа – напомнить, что важно быть добрым в любых обстоятельствах, не забывать о близких, спешить жить и любить не только в Рождество – всегда. Как у Вяземского в «Первом снеге»: «По жизни так скользит горячность молодая, / И жить торопится, и чувствовать спешит!»

Что почитать в Новый год и Рождество?

Смело открывайте любой роман Чарльза Диккенса, где всегда побеждает вера в любовь и добро! А еще лучше «Рождественскую песнь в прозе», если любите атмосферу новогодней викторианской Англии.

Отвлечься от предпраздничной суеты приятно с рассказом О. Генри «Дары волхвов», который каждый год напоминает мне, что наше счастье – в наших близких.

Святочный рассказ живет и в современной России – можно познакомиться с текстами Наринэ Абгарян, Владимира Зисмана, Марии Артемьевой и других писателей, которые объединились в сборнике «Рассказы к Новому Году и Рождеству».

Анна ЗАГОРУЙКО

Фото Дмитрия ГЕРАЙКИНА