Разбираемся, как новые медиа влияют на сознание

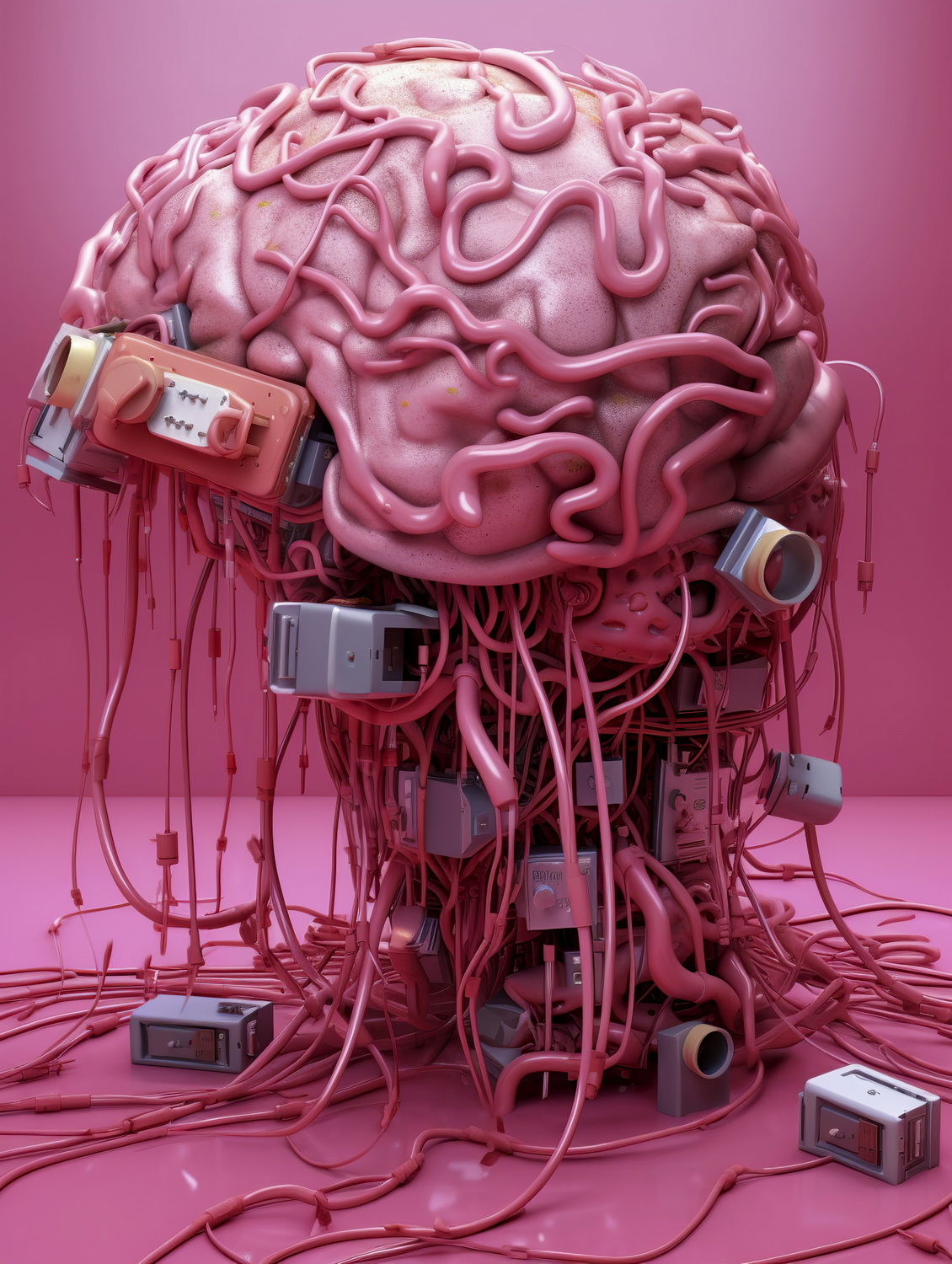

Каждому из нас попадались короткие видеоролики в соцсетях, мессенджерах и других приложениях. А кто-нибудь задумывался о том, как они влияют на наше сознание и как этим пользуются медийщики? Культура коротких видео, или по-другому клипов, крепко укоренилась среди пользователей Интернета при помощи короткого упрощенного формата, вирусных мемов и челленджей. Даже простой чиловый парень может внедриться в эпоху цифровой информации.

Развитие социальных сетей происходит стремительно. Вспомните, как появился «Ютуб» в 2005 году, «ВКонтакте» и «Одноклассники» – в 2006-м, «Телеграм» – в 2013-м, а «ТикТок» – в 2016-м. Каждая из перечисленных платформ уникальна: от способа общения до интерфейса. Но объединяет их одно: в каждой выкладывают свои неповторимые клипы. Причем «ТикТок» является платформой, где в основном обмениваются клипами. Выйдя на рынок, компания получила более 1,5 млрд скачиваний.

Пользователь кайфует, что не надо лишний раз напрягать извилины, так как визуальная информация гораздо быстрее и удобнее воспринимается, чем текстовая.

Такой наживкой начали пользоваться медиасервисы и разработали систему сбора информации о пользователях и их предпочтениях. Система предлагает контент на основе ваших интересов. И не только ваших! Например, команда ВК-клипов разрабатывает алгоритмы с помощью системы искусственного интеллекта. Система ИИ подбирает рекомендации, учитывая лайкнутые видео. Такой же анализ происходит, если вы загружаете свое видео. Нейросеть тщательно исследует его содержимое, а затем продвигает ваш контент, отвечая на запросы других пользователей. Как правило, в этом случае нейросеть берет во внимание поисковые слова, хештеги, рейтинг популярности тех или иных юзеров и другие ключевые медиафакторы.

Для маркетинга короткие клипы – один из самых эффективных инструментов продвижения. Они распространяются легко и просто. Например, «Авиасейлс» один из тех, кто прознал данную схему. Их мемные видео мелькают в «тиктоках» миллионов людей. Того же легендарного бобра – «Сидел с бобром за столом…» – посмотрело уже 117 млн человек. Вскоре другие большие компании просекли эту схему. В итоге в гости к «бобру» на ужин пришли крупнейшие «Реалми», «Самсунг», «Вайлдберриз» и даже объединение «Движение Первых».

В 2025 году каждый видит в своей новостной ленте различные клипы. Многие залипают за их просмотром. Им становится все труднее обрабатывать сложную информацию. Начинает доминировать клиповое мышление, в результате которого теряется время, угасают интеллектуальные способности и вообще человек деградирует. Клипы – это и цифровой инструмент, и в то же время мышеловка для цифровых «мышек»: тех пользователей, кто бездумно грызет экранное время.

Не клипы – конфетки

Как объясняет Татьяна Геннадьевна Волкова, к. п. н., заведующая кафедрой общей и прикладной психологии АлтГУ, специалист по психологии самосознания, изначально цель клипа – привлечь внимание. Часто это может быть связано с музыкой, текстом, эмоциями и вообще творческим подходом.

Если клип нравится – вырабатывается дофамин, происходит положительное подкрепление клипового мышления. Если не нравится – пролистываем клип, и мы продолжаем листать видеоленту, чтобы получить быстрое удовольствие. Это как в диетологии – конфетки, быстрые углеводы. Вкусно, но вредно. Проводя другие аналогии, мы можем вспомнить собаку Павлова, есть и более интересный эксперимент с крысами. Американец Джеймс Олдс и канадец Питер Милнер провели его в 1954 году: вживляли в мозг электроды. Когда крыса дергала за рычаг, в средний отдел ее мозга поступал низковольтный разряд, и возбуждение этого отдела начинало выработку дофамина. Крыса быстро научилась отыскивать рычаг, дергала его, забывая о еде и сне, вплоть до полного изнеможения. Спустя 40–50 лет доказали, что у крыс начинало вырабатываться предвкушение радости, ощущение, что они сейчас получат удовольствие.

– Так я издалека подошла к теме клипового мышления, но на таком живом примере становится понятнее. Парадокс: смотрим много, а делаем мало. Хотя изначально клиповую культуру, как и мышление, связывали с многозадачностью. И нам кажется, если мы сразу много всего делаем, то мы успешны, более продуктивны. Но многозадачность эта поверхностная, значит, непродуктивная.

К тому же благодаря клипам возникает ощущение, что мы контролируем свои эмоции, смотрим то, что доставляет удовольствие. Но эмоции, вызванные быстрым удовольствием, не требуют анализа ситуации. Клип – это фрагментарность, некая мозаика. Подобные видео представляют собой поверхностное знание. И нам хочется как бы узнать все, но глубоко в предмет таким способом погрузиться невозможно. С другой стороны, попадалось неоднозначное научное исследование, где утверждается, что тот, кто любит смотреть клипы, склонен выбирать формат обучения самостоятельно. Еще замечу, что, увлекаясь просмотром, мы попадаем в ловушку «контролируемого просмотра». Нам кажется, мы контролируем положительные эмоции вплоть до того, что не хватает уже просмотра вот именно этого 15-секундного клипа – начинаем просматривать сериалы за день. Начинаешь смотреть и не можешь остановиться. Это называется феноменом незавершенного действия, его описала основатель советской патопсихологии Блюма Вульфовна Зейгарник. Статьи на эту тему сейчас активно публикуют ученые из Китая. Не скрою, я точно так же, как обычный человек, попадаю в эту ловушку: беспрерывно смотрю клипы. Теряешь ощущение времени, начал листать секунду – очнулся уже через два часа. И, самое обидное, сильно ничего нового ты ведь не узнал. Прожил два часа, и они просто ушли в никуда. Быстрая радость от просмотра видео так же быстро уходит, как и приходит. Что мы получаем в итоге? Не можем долго концентрироваться на чем-то одном и не способны анализировать объемную информацию.

Например, когда мы надолго погружаемся в просмотр клипового контента, то, скажем, в понедельник, после двухдневного просмотра клипов на выходных, быстро вернуться к рабочим делам сложно. То есть главный контекст такой: если у человека не развито критическое мышление, то ожидание эйфории от просмотра ленты, как у мышки, давящей на рычажок, влечет уход от реальности. Долговременная память ухудшается, краткосрочная память начинает доминировать над долгосрочной. И в этом – одна из ключевых проблем цифровой эпохи: как раз потеря памяти, редукция аналитических способностей, прежде всего умения систематизировать и классифицировать информацию, – подчеркивает Татьяна Волкова.

Спасет Шульте

Чтобы тренировать память, можно использовать таблицу Шульте или методику Струпа, например. Таблица Шульте – таблица со случайно расположенными объектами (обычно числами или буквами), служащими для проверки и развития быстроты нахождения этих объектов в определенном порядке. А эффект Струпа – это задержка реакции при прочтении слов, когда цвет букв не совпадает со значением слова. Например, слово «желтый» написано красными буквами. И вот такое упражнение в разы улучшает концентрацию, контроль и критичность мышления. Мы думаем активно, мы выбираем нужное слово в соответствии с заданием.

Проблема

Нам кажется, мы контролируем положительные эмоции вплоть до того, что не хватает уже просмотра вот именно этого 15-секундного клипа – начинаем просматривать сериалы за день. Начинаешь смотреть и не можешь остановиться. Это называется феноменом незавершенного действия, его описала основатель советской патопсихологии Блюма Вульфовна Зейгарник.

А что хорошего?

– Стоит сказать и о хорошем влиянии клипов. Мы можем использовать их для обучения, развития. Например, мои дочери с удовольствием смотрели видео, где автор с помощью рэпа перечислил основных представителей царской династии России. Как психолог замечу: чем меньше возраст, тем меньше концентрация внимания. Поэтому для детей такой короткий визуальный формат очень цепляющий. К сожалению, качество такого контента, как правило, не является учебным. Те, кто привык смотреть быстро и недолго, не будут или с трудом будут изучать серьезную литературу, те же художественные книги. Не могу не сказать, что сотрудники кафедры общей и прикладной психологии АлтГУ могут помочь нашим студентам развить критически необходимые навыки для учебы. В частности, кафедра готовит специалистов по психологической диагностике и психологическому консультированию, которые успешно помогают всем желающим в психологическом центре АлтГУ «PSY-контакт», – отмечает Татьяна Волкова.

В тему

Елена Солдатова, 2-й курс ИЦТЭФ направления «физика» АлтГУ:

– На мой взгляд, частое использование TikTok, где контент создается в коротком формате, может снизить способность подростков концентрироваться на более длинных и сложных задачах. Они привыкают к быстрому потреблению информации, что может негативно сказаться на внимании и вообще учебе. Подростки часто используют социальные сети до поздней ночи, что может нарушить режим сна. Это, в свою очередь, сказывается на их физическом и психическом состоянии. Подростки также могут стать зависимыми от подтверждения в виде лайков и комментариев. Создается иллюзия самоценности.

Данил Кузнецов, 2-й курс МИЭМИС направления «прикладная информатика» АлтГУ:

– Я считаю, что клипы сильно ограничивают мышление человека. Из моего опыта: после клипов тяжело смотреть длинные видео. Пользователь быстро привыкает, что длина контента становится короче. В результате просмотр больших видео вызывает скуку. Поэтому я стараюсь уменьшать время просмотра клипов, чтобы мне было проще концентрироваться на какой-либо информации.

Эля Петренева, 3-й курс ИГН направления «медиакоммуникации» АлтГУ:

– Сегодня клипы – один из самых эффективных способов продвинуться в медиа. Многие социальные сети продвигают именно этот тип контента. С одной стороны, клиповое мышление – беда, ведь теряется концентрация внимания. Замечаю по себе. Но с другой – изменить такое мышление уже не получится, а значит, нужно уметь адаптироваться к цифровым реалиям. Особенно контент-мейкерам.

Дмитрий Горбулин, 1-й курс ИИМО направления «история» АлтГУ:

– У меня к «видосикам» двоякое отношение. С одной стороны, такое чувство, что люди теперь не готовы потреблять объемную информацию. Но с другой – благодаря разным клипам можно получить самую разную информацию. Выигрываешь в количестве – проигрываешь в качестве.

Забава Пунигова, 2-й курс ИББ направления «биология» АлтГУ:

– Основываясь на личном опыте, могу уверенно сказать, что клипы являются для меня оптимальным информационным контентом. Краткость — сестра таланта, и меня определенно привлекает возможность за короткий промежуток времени получить выжимку самой нужной информации. Этот тип контента прочно вошел в жизнь, поэтому не вижу в нем глобальной проблемы.

Сергей ШКУРАТОВ