«ЗН» продолжает дискуссионную рубрику «Ученый говорит», в которой ведущие ученые Алтайского государственного университета высказываются о насущном и болезненном в области науки и образования. В этом выпуске своим взглядом поделился Юрий Георгиевич Чернышов, доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории и международных отношений АлтГУ.

Романтика исчерпана, остался прагматизм

– Мое отношение к сочинениям про кризис гуманитарного знания и образования неоднозначно.

Часто слово «кризис» понимают сугубо в отрицательном смысле, а на самом деле это такая точка, в которой нужно оглянуться и посмотреть, что уже не работает, что нуждается в обновлении. Это точка для дальнейшего развития. Если говорить об образовании и науке в гуманитарной сфере, то одна из таких точек была в 90-е годы, когда нужно было поменять всю парадигму и отказаться от идеологизации. Я эту эпоху застал и прекрасно представляю все ее издержки. Когда я учился в аспирантуре Ленинградского университета, рядом со мной в общежитии жили аспиранты, занимавшиеся историей КПСС и научным коммунизмом. Они были вынуждены это направление разрабатывать, хотя и понимали, насколько оно далеко от реальности. Тот обещанный коммунизм и все, что говорил генеральный секретарь Брежнев, нужно было обосновывать. Однако все это ушло в прах, за редким исключением, если они занимались конкретной историей, восстановлением тех или иных событий и делали это честно.

Чем отличается гуманитарий от «технаря»? Он занимается человеческим материалом и должен быть учителем не только в образовании и науке, но и в ценностном отношении, то есть прививать понимание того, что хорошо, а что плохо. Современным людям, мне кажется, этого не хватает. Мы сделали такой резкий крен после советской эпохи в сторону прагматизма, зарабатывания денег, и все моральные аспекты, к сожалению, куда-то ушли. Все чаще приходится видеть, что люди совершают поступки, абсолютно не согласовывая их с моральными представлениями. Понятие «совесть» сейчас стало упоминаться в разы реже. Люди иногда спрашивают: что это за химера такая? Для того чтобы получить миллионы, не нужна совесть. В 90-е годы была своя романтика, но она исчерпалась, остался этот голый прагматизм.

Если посмотреть на работу университетов, то сейчас ценится тот преподаватель, что зарабатывает деньги и приносит прибыль. Появилось странное для государственных вузов слово в отношении образования – «рентабельность». От научных разработок ждут отдачи уже в течение года, но мало кто задумывается, что фундаментальные исследования ведутся годами. Хорошая монография пишется лет пять, но в это время ученый с головой занят и не выдает какие-то из «показателей» в краткосрочной перспективе. Постепенно наползает и новая идеологизированность. А ведь долг ученого состоит в том, чтобы анализировать ситуацию такой, какая она есть, и предлагать свои реалистичные рекомендации по ее решению. В этом ценность экспертного знания. Если эксперт начинает заниматься пропагандой, то он уже не эксперт. Он искажает ситуацию, говорит только то, что нужно, игнорирует факты и прочее. Такая профессия тоже в определенных сферах нужна, чтобы вдохновлять людей. Только это не наука. Для ученых все-таки стремление к истине – принципиально важная задача. Допустим, готовят доклад молодые ученые, говорят: «Вот это мы опустим, про это говорить не будем, потому что это может не понравиться». Я говорю: «Как же так?

Это же было в истории». У нас все время идет перелицовка, подгонка смыслов под сиюминутный запрос, что вредит истории как науке.

Постепенная бюрократизация всего, что происходит в образовательной и научной среде, по сравнению с теми же 90-ми годами, формализация оценок работы преподавателей, погоня за рейтингами – серьезный бич для настоящей науки. Мы вынуждены снижать уровень подачи материала для тех студентов, которые не владеют русским языком. Какая тогда учеба сильным студентам? А ведь многие наши студенты очень способные, с искрой в глазах. Эту искру нужно пробудить и поддерживать.

Наше вечное «как бы чего не вышло»

В последние годы я заинтересовался нашей местной историей. В советское время ее нередко преподавали скучно, через теорию классовой борьбы: рабочие били морды приказчикам, они им в ответ – в общем, довольно провинциально. Но сейчас, когда я узнал подробнее, что происходило в Барнауле до революции, то обнаружил, что по многим параметрам культура была даже выше, чем сейчас. Как была развита торговля, сервис, сколько по Оби ходило пароходов! А сейчас даже Речного вокзала не осталось. Глядя на старые дома, чувствуешь, что они построены с душой, хорошими людьми, которые ценили надежность и красоту. А потом у нас построили хрущевки – совершенно однообразные районы, где не за что глазу зацепиться. Однако сейчас мы возвращаемся понемногу к той старой культуре. Видимо, личная собственность и конкуренция подталкивают людей к благоустройству пространства вокруг себя.

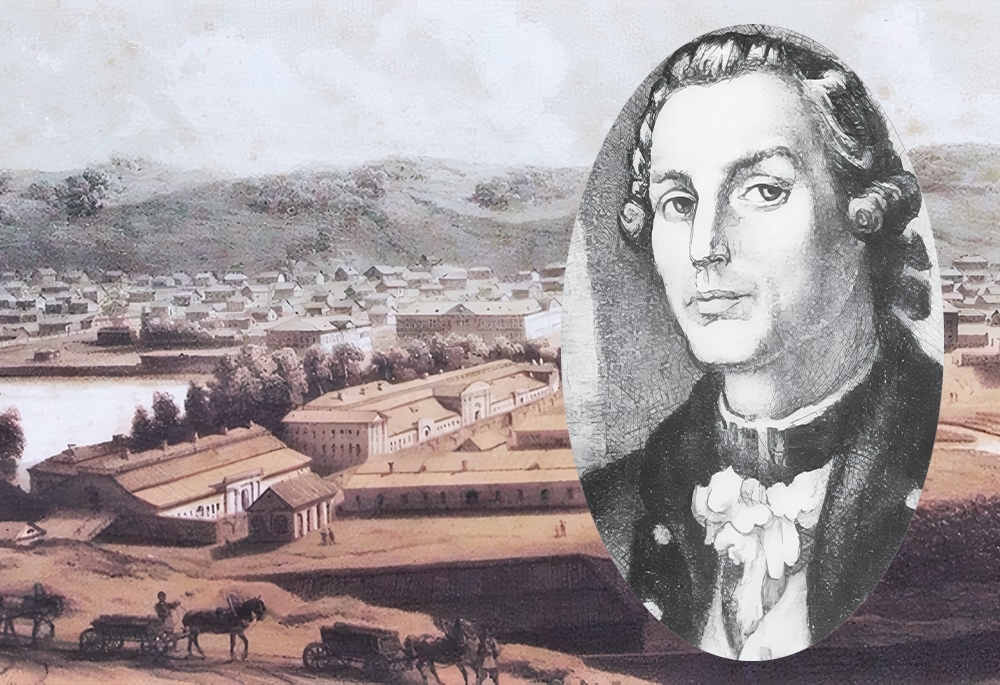

В нашей истории были выдающиеся, интересные люди, тот же Иван Иванович Ползунов. В русских людях будто заложено самопожертвование, и он тому яркий пример. Ползунов происходил из низов и многие навыки получил самостоятельно. Во время его работы в Барнауле были не самые уютные условия, без каких-либо благ цивилизации. Ему доверили даже доставить серебро, добытое здесь, в Петербург. Дорога в одну сторону могла составлять более двух месяцев. Это был человек, который смог преодолеть многие препятствия, действительно горел своим делом. Хотя чиновники иногда «вставляли палки в колеса», пытались задержать выплату денег, выделенных Ползунову императрицей. Он подорвал свое здоровье, но довел до конца свое изобретение. Машина проработала, даже принесла прибыль, но после смерти Ползунова власти сочли, что ее слишком дорого обслуживать, есть более дешевая рабочая сила в виде крестьян соседних деревень, а значит, незачем вкладываться в странную машину – «как бы чего не вышло».

Что мы можем показать уникального?

До революции у нас было много прекрасного: интересные люди, здания. Поражает, как легко после 1917 года и Гражданской войны мы от этого отказались. Даже в воспоминаниях простых людей того времени сквозит: «чем больше разрушить старого, тем лучше». Нас, к сожалению, бросает из крайности в крайность: история показывает, что на середине мы редко задерживаемся. И поэтому, наверное, стоит напоминать людям, что не надо рушить то, что создано поколениями. Даже если ты с ними не очень согласен. Это ведь уже наше наследие.

Сейчас в Барнауле решили поставить памятник Достоевскому, на мой взгляд, очень странный. Это не Достоевский, а какой-то щеголь. Он, вообще-то, был здесь ссыльным и не мог такого костюма носить, ходить с таким роскошным чемоданом. И он был ниже ростом, в отличие от того, что на рисунке. Какая идея у этого памятника? Как раньше писали: «Чемодан – вокзал, прощай, Барнаул»? Вот каким памятником культуры действительно сейчас стоило бы заняться, так это Сереброплавильным заводом, уже столько времени стоящим в запустении. Ведь его правильно называют – «сердце города», «колыбель Барнаула». По всей стране памятников такой древности и такого значения сохранилось от силы один-два. Раньше этот завод давал до 90 % серебра для Российской империи. Город вырос вокруг завода, а горные инженеры принесли в него свою культуру. Этот памятник для Барнаула как Атлантида, которая затонула, и мы к ней не возвращаемся. Но мы же не завоеватели, которые пришли на чужую территорию.

Сереброплавильный завод может стать центром туристического кластера, где будут проводиться интереснейшие экскурсии. Алтайский край проигрывает Республике Алтай, когда речь идет о привлечении туристов: что мы можем показать уникального? Эта проблема с восстановлением памятника не решается, потому что не хватает воли политической. В одном из корпусов завода сгорела крыша и так стоит уже несколько лет. Старые кирпичные стены, хоть и крепкие, но разрушаются под воздействием снегов и дождей. Каждый год – потеря еще немалых процентов от этого памятника. А ведь он уже и так, собственно, выглядит страшновато. Фигура Оби на набережной, странный Достоевский и «чертово колесо», мне кажется, могли бы все-таки подождать, а вот Сереброплавильный завод следовало бы восстанавливать в первую очередь.

Мнение

Сейчас в Барнауле решили поставить памятник Достоевскому, на мой взгляд, очень странный. Это не Достоевский, а какой-то щеголь.

Он, вообще-то, был здесь ссыльным и не мог такого костюма носить, ходить с таким роскошным чемоданом. И он был ниже ростом, в отличие от того, что на рисунке. Какая идея у этого памятника?

Как раньше писали: «Чемодан – вокзал, прощай, Барнаул»?

Вот каким памятником культуры действительно сейчас стоило бы заняться, так это Сереброплавильным заводом, уже столько времени стоящим в запустении.

Ведь его правильно называют – «сердце города», «колыбель Барнаула».

По всей стране памятников такой древности и такого значения сохранилось от силы один-два.

Анна ЗАГОРУЙКО

Фото Дмитрия ГЕРАЙКИНА

Хотите стать героем рубрики «Ученый говорит»?

Обращайтесь в редакцию – 901М.

Или присылайте материалы: на почту zanaukualtsu@yandex.ru