Поступление в университет – состоялось, а сама адаптация? Вот уже месяц как вчерашние школьники теперь студенты, и кто-то из них наверняка еще не привык к новым условиям. Как эффективно адаптироваться к академической среде, «ЗН» узнала у заведующей кафедрой социальной и молодежной политики АлтГУ Дарьи Алексеевны Омельченко, кандидата социологических наук.

«Правила игры»

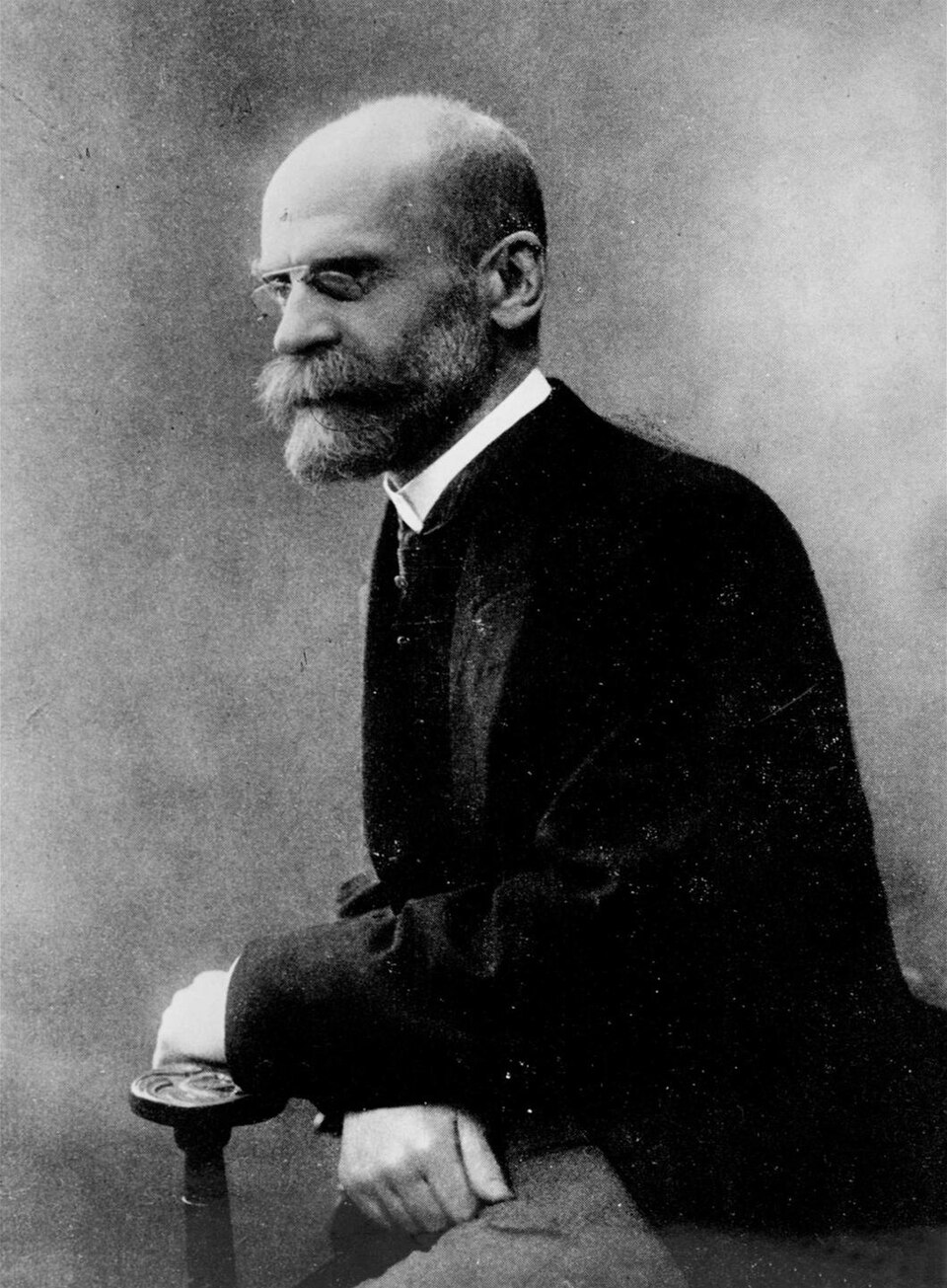

Термин адаптация – прежде всего психологический. Говоря об адаптации, психологи описывают процесс взаимодействия личности со средой, особенно в ключевые жизненные периоды, когда человек сталкивается с новыми требованиями, бытовыми и профессиональными задачами. Адаптация означает не только приспособление как некоторое пассивное привыкание к новым условиям жизни, но и активную деятельность, которая приводит к появлению новых качеств и свойств личности. Социологические трактовки адаптации переносят акцент на уровень взаимодействий между индивидом и обществом. Для классиков социологии (Э. Дюркгейм, М. Вебер, Т. Парсонс) адаптация неотделима от процесса усвоения и интериоризации социальных норм, нахождения баланса интересов и потребностей индивида и общественной системы. Поскольку общество динамично и неоднородно, в реальности происходит постоянная подстройка, пересмотр и рефлексия относительно приемлемости норм, что, во-первых, означает, что процесс адаптации довольно индивидуален, и, во-вторых, он сопровождается различными противоречиями и конфликтами. В этом смысле адаптация – это процесс непрерывной негоциации относительно принятия или отклонения «правил игры», по которым живет общество.

Современные теории рассматривают адаптацию как комплексный процесс, на который влияет множество факторов, – индивидуальных, культурных, институциональных. Если мы говорим об иностранных студентах, то здесь речь идет не только о вхождении в новый период жизни, знакомство с университетом, его устоями, но и погружении в иную культуру. И ученые в этом случае говорят о кросс-культурной, или межкультурной адаптации, аккультурации. Для того чтобы описать этот процесс, были предложены разные модели. Одна из наиболее часто цитируемых – теория «культурного шока» (Калерво Оберг, Майкл Запф и др.), которая представляет процесс адаптации иностранцев как некоторый волнообразный процесс, состоящий из нескольких стадий. Начальная стадия – «медового месяца», когда приезжающий гражданин испытывает эйфорию от пребывания в новой стране и воспринимает все, как турист на экскурсии: интересно все!

Но затем наступает сложный период снятия розовых очков, когда мигрант начинает видеть не только плюсы, но и негативные аспекты жизни в другой стране. У него возникают языковые и бытовые проблемы, связанные с реализацией профессиональной деятельности, обучением. Исследователи описывают до 45 различных проявлений «культурного синдрома» – от агрессии и раздражительности до ощущения одиночества и беспомощности, утраты контроля при столкновении с чужой культурой. Но в конце концов все налаживается. По мере изучения языка и освоения норм и правил поведения проблемы начинают восприниматься менее остро, и на финальной стадии адаптации человек принимает новый образ жизни, начинает наслаждаться им. Конечно, это весьма упрощенная схема, которая получила массу критики, так как в каждом конкретном случае возникает множество нюансов, например связанных с культурной и лингвистической дистанцией между отправляющей и принимающей страной, опытом знакомства с культурой и знаниями, наличия в семье и ближнем окружении опыта проживания в данной стране и другие важные моменты, такие, например, как климат. Очевидно, что приезжающим к нам в страну из Беларуси или северных и восточных районов Казахстана адаптация практически не требуется, а жителям африканских стран адаптироваться намного сложнее.

Кроме того, принято выделять несколько стратегий аккультурации. Джон Берри, канадский социальный психолог, а вместе с ним и значительная часть исследователей, выделяет четыре основных стратегии, две из которых – сепарация и маргинализация (негативные для общества), а две других – интеграция и ассимиляция, которые способствуют активному усвоению и принятию новой культуры. Так что адаптация – процесс циклический и достаточно сложный.

Будь в процессе

То, что могут возникнуть сложности адаптации, – это нормально, паниковать не нужно. Более того, большинство трудностей первокурсников являются общими – и не важно, российский это студент или гражданин другого государства. Все первокурсники испытывают тревожные чувства по поводу того, как они будут справляться с учебными задачами, какими будут взаимоотношения с одногруппниками и преподавателями. До поступления в вуз у каждого сложилось свое, по большей части стереотипное представление об университетской жизни. Теперь настала пора развеять эти мифы и узнать, какой университет на самом деле. И здесь, конечно, большую роль играют, с одной стороны, установки и намерения первокурсника, с другой – то, как его встречают и какие условия создают в институте. С последним, к счастью, у нас все в порядке. В университете существует хорошо отлаженная система работы кураторов первого курса, тьюторов и кураторов иностранных студентов, которые помогают первокурсникам освоиться и решать возникающие проблемы. Чтобы как можно скорее включиться в учебный процесс и преодолеть сложности адаптационного периода, лучше всего, во-первых, быть в этом процессе – посещать занятия, мероприятия, особенно те, что организуются специально для студентов первого курса. Во-вторых, немаловажно обладать информацией об университете, поэтому нужно обязательно подписаться и активно посещать страницы университета и своего института в социальных сетях, читать новости на сайте университета и в нашей газете «За науку». Обязательно нужно узнать имя и телефон своего куратора, знать кафедру, которая занимается направлением подготовки, имена и контакты преподавателей, а также предпочтительные способы связи с ними. В-третьих, важно и дружелюбное и уважительное отношение к своим одногруппникам, ведь они тоже испытывают стресс, а вместе справляться с ним гораздо проще. В-четвертых, стараться использовать возможности университета для развития своих талантов и творческих способностей. Занятия любимым делом, общественная деятельность точно помогут поднять самооценку и влиться в большую университетскую семью.

Новая среда

Университет – однозначно самая безопасная среда для всех студентов. Вопросы безопасности отслеживаются и контролируются четко, и предпринимается значительное количество усилий, чтобы студенты чувствовали себя комфортно. Конечно, студенческая жизнь очень насыщенная, и протекает она не только в стенах вуза. Находясь в публичных местах, на улицах города, следует соблюдать общие меры безопасности, понимать, где вы находитесь и с кем, не давать вовлечь себя в потенциально опасные ситуации. Университет – это не школа, и от студента ожидают ответственного поведения, интеллектуальной, а также социальной активности. Студенческая жизнь предполагает значительную свободу от родительского контроля, но также самодисциплину и самоорганизацию. Нужно с первых дней приучить себя заниматься учебой, уделять внимание подготовке к практическим занятиям, стремиться к самообразованию, включаться в различные активности, которые предлагает вуз, – конкурсы научных работ и проектную деятельность, участвовать в мероприятиях. Только так и можно стать профессионалом, впитать корпоративные ценности. Многие процессы оцифрованы и автоматизированы: в личном кабинете можно найти ответы на многие вопросы. Кстати, с первых дней нужно обязательно получить доступ к личному кабинету, проверить ссылки на курсы, выяснить, когда у преподавателей консультации и часы приема студентов для обсуждения сложных тем программы. Главное – ничего не бойтесь! Знайте, что все службы университета, все преподаватели – готовы прийти к вам на помощь и оказать содействие в решении проблем, связанных с адаптацией. На любой вопрос найдется ответ, а на проблему –решение!

Эльвира ПЕТРЕНЕВА

В тему

Первый шаг

Поступая в университет, ты сталкиваешься с абсолютно незнакомыми людьми. И это – отличный шанс завести друзей. Поэтому даже если знакомство кажется чем-то неловким, то стоит перебороть эту неловкость и сделать первый шаг. К слову, автор этого материала благодаря удачному знакомству с одногруппниками легко влилась в университетские будни. Так что дерзай!

Решай сам

Стоит понимать, что в вузе никто не будет напоминать о каждом конспекте и проверять каждое выполненное задание. Преподаватели дают знания, но именно студент решает, как ими распорядиться. Важно следить за расписанием, выполнять задания и вовремя их сдавать, а также готовиться к экзаменам (если, конечно, хочешь закрыть сессию без лишних проблем).

Тьютор поможет

В Алтайском государственном университете первокурсникам помогают тьюторы – студенты старших курсов, которые готовы ответить на все вопросы. Они покажут, где искать расписание, как ориентироваться в корпусах, подскажут, к кому обращаться по вопросам учебы и даже поддержат морально. Это настоящие проводники в студенческую жизнь, которые помогают не потеряться в ее многообразии. Ты уже наверняка знаешь своих тьюторов – еще в начале учебного года именно они связались с тобой для формирования общей беседы одногруппников. Однако, если по каким-то причинам своего тьютора ты не знаешь, то можно обратиться к главному тьютору своего института. Имена всех главных тьюторов есть в институтских сообществах во «ВКонтакте».

Делай больше

Учеба – это не просто «слушать лекции». Нужно уметь искать тематические материалы, работать с научными статьями, готовить доклады и проекты. Чем быстрее освоишь этот навык, тем увереннее будешь чувствовать себя.

Учись и отдыхай

Смена обстановки, сессии, новые люди и нетипичные задания могут выбить из колеи. Поэтому важно не забывать о режиме: сон, правильное питание, спорт и отдых – это не прихоть, а основа успешного обучения. Самое время вспомнить, что приносит спокойствие и удовольствие. И главное – давать себе отдохнуть в моменты, когда это действительно нужно.