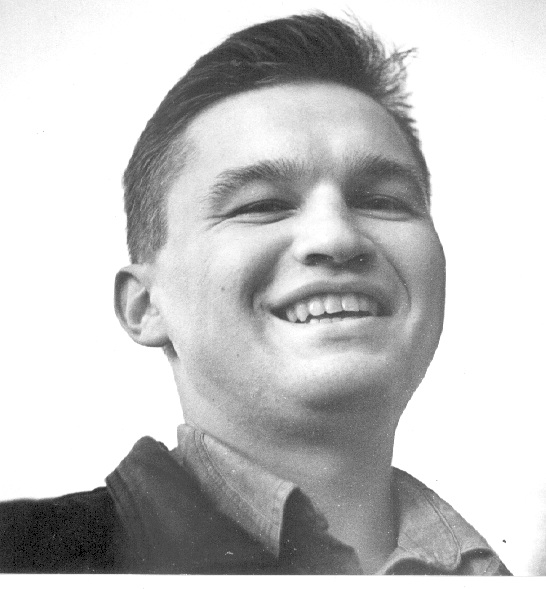

Кажется, совсем недавно в редакции “За науку” работал “пацан с Сулимы” по имени Андрей Никитин. Многие помнят его юмористические рассказы и фельетоны на последней странице “ЗН”. Неистощимый выдумщик и фантазер, он легко “забивал” материалами свою полосу, выдавая “на гора” столько, что в одну газету никак вместиться не могло. Кто бы мог подумать тогда, что за пару лет он пройдет путь от редактора молодежного отдела университетской многотиражки до главного редактора краевого еженедельника “Молодежь Алтая”. Наш корреспондент встретился с Андреем Борисовичем накануне его 27-летия и попросил ответить на несколько вопросов, что называется, “в лоб”.

– Андрей Борисович, расскажите о себе.

– Поступил я на исторический факультет в 1992 году, на первом же курсе пришел в “За науку”, участвовал вместе с юристами и педовскими историками в организации театра “Weekend” (английские слова тогда были в моде) – одного из последних СТЭМов. С 3-го курса я работал корреспондентом в “За науку”, с 5-го – в “Свободном курсе”. Закончил в 1997 году университет, стал работать замредактора “Молодежи Алтая”, а с 30 сентября нынешнего года – редактором “МА”.

– Помните ли вы свою первую публикацию?

– Есть два варианта первой публикации. Первый: в новогоднем (1993) номере “За науку” вышло мое глумление в форме жития об истории философии. Второй: еще раньше моему младшему брату в школе задали сочинить стих про славян. Я и сочинил, срифмовав “полян” и “древлян”, “вятичей” и “кривичей”. Стихотворение понравилось, и мое произведение опубликовали в “Пионерской правде” под именем брата.

– Как вы, историк, пришли в “За науку”?

– А как вы? А если серьезно, то еще учась в ПТУ, я проходил практику на заводе и поспорил, что запросто могу писать. И написал. Вообще-то я мог и на журфак поступить, но меня испугал термин “творческий конкурс”, поэтому пошел на исторический. Истфак – замечательная база для человека, который хочет заниматься всем. Историки – единственные люди, которых история чему-то учит.

Кроме того, нельзя сказать, что, например, историки идут работать в газету косяком. Проблема в том, что за студенты идут поступать на журфак. Я могу судить по тем журналистам и “пабликам”, которые приходят в “Молодежку” на практику. Среди них мало газетчиков, большинство хотят работать на радио, телевидении. Мало кто осознает, что журфак – единственный факультет в АГУ, готовящий не ученых, а ремесленников. Ремеслу же надо учиться постоянно, не

только во время практики, а многие журналисты вместо этого предпочитают гулять, ходить на дискотеки. Они надеются на то, что, получив диплом, они тут же найдут работу по специальности. Диплом же сам по себе ничего не значит. Он говорит о том, что студент получил теоретические знания. А практики-то нет. Есть, конечно, исключения. Юрий Звягинцев, Максим Герасимюк, Лариса Горбунова, начинали работать, будучи еще студентами.

Нынешние же студенты-журналисты отличаются высокими амбициями. Они не хотят выполнять маленькие задания, им сразу подавай большое интервью, и сразу с Киркоровым. Хотя и среди сегодняшних студентов есть таланты, которые хотят не только овладевать теорией, но и применять ее на практике. Уже сейчас в штат “Молодежки” приняты третьекурсники Евгений Шляхов и Евгений Бобров. Кроме того, есть очень целеустремленная второкурсница Наталья Давыдова, которая не боится делать черновую работу.

– Почему же так происходит?

– Проблема большей части набора журналистов заключается в том, что за них подумали родители. Им самим было без разницы, куда поступать. Они хотят просто пять лет потусоваться. А тех, кто учился в разных лицейных классах, приняли из-за их оценок. По моему же мнению, оценки ничего не значат. И троечник может быть талантливым журналистом, который умеет и хочет работать, а не просто красоваться на экране. Ведь если нет журналистской жилки, то никакая грамотность не поможет. А грамотности можно научить.

Газетная журналистика – это основа. Газета появилась раньше радио и телевидения. И сейчас радио или тележурналист должен уметь грамотно излагать мысли на бумаге. Иной раз смешно слышать телеведущих, которые не умеют свободно разговаривать, а просто используют в своей речи стандартный набор штампов. Беда в том, что сейчас в краевых СМИ много людей не с журфака. Над этим надо задуматься руководству факультета, может быть, встретиться с редакторами. Чего бы мы хотели от их выпускников? В конце концов, они идут работать не куда-нибудь, а к нам. И лично мне хотелось бы, чтобы в СМИ работали те, которых этому учат.

Конечно, можно возразить. Почему я сам не занимаюсь наукой? Просто не сложилось. Я не ставил перед собой цель стать именно историком. Я поступил одновременно на исторические факультеты АГУ и “пед” и на машиностроительный в “политех”. Но выбрал университет, потому что считаю, что история – основа классического образования, главное богатство университета.

– Что изменилось в “Молодежке” с тех пор, как вы стали редактором?

– Изменения начались, еще когда редактором был О. Купчинский. Мы с ним провели плодотворные реформы. Газета стала 24-страничной (раньше было 16 страниц). Изменилась технология, макеты, загруженность журналистов. Пришлось поработать над новой моделью, ведь наша газета молодая, любит эксперименты и вообще все новое. На базе “Молодежки” мы делаем вещи не новые для мира, но новые для Алтая, например, насыщаем газету иллюстрациями. Глядя на нас, некоторые “старшие товарищи” начинают перенимать наш опыт.

И раньше газета оправдывала свое название, она была молодой, но постепенно повзрослела вместе с сотрудниками. Мы не стали никого увольнять, но поставили условие: раз мы газета для молодых, давайте писать для молодых, а не для людей среднего возраста. Часть людей поняла, что они просто переросли газету, и они ушли. В настоящий момент редакция омолодилась, мы активно сотрудничаем с молодыми авторами, студентами и не устаем призывать молодежь к сотрудничеству. Если вам есть, что рассказать – приходите!

– Появились ли на страницах “Молодежки” какие-нибудь новые темы, которых раньше не было?

– Большинство тем было и раньше, просто они встречались редко. Недавно мы ввели компьютерную полосу, которая еще находится в стадии формирования. Появилось больше историй из жизни конкретных людей, а не организаций. Причем, людей и молодых, и в возрасте, которые могли бы быть примером для молодежи. Мы не учим жизни, а на примере других показываем, как надо и как не надо поступать. Сохранился отдел писем, в котором реальные люди рассказывают о себе, о своих знакомых. Спортивная полоса пропагандирует здоровый образ жизни. Стала регулярной “учебная” страница “К доске”. Есть у нас новости музыки, кино, масса конкурсов… Всего и не расскажешь. В целом, газета стала интереснее, веселее, задористее.

– Довольны ли вы сегодняшним положением дел и тем, чего смогли достигнуть?

– Когда достигаешь одного, всегда хочется еще чего-то нового. То, что есть сейчас, год назад для меня было бы очень круто. У меня есть хорошие журналисты, лучшая молодежная газета, неплохое финансирование, но мы хотим, чтобы было еще лучше, и мы можем лучше.

– Поделитесь своими планами на будущее?

– Наши планы – стать еще лучше, еще вкуснее. А как именно мы это собираемся сделать – не скажу, чтобы конкуренты не утащили. Читайте “Молодежь Алтая” и сами все увидите!

Да, чуть не забыл о главном: я благодарен газете “За науку” за то, что она сделала из меня журналиста. “ЗН” – очень хорошая геонепатогенная зона, где люди становятся лучше, толще и здоровее, а АГУ – самый лучший университет в мире. По своему опыту знаю!

Беседовал Владимимр Антропов

P.S.: Пользуясь случаем, сотрудники газеты “За науку” поздравляют своего друга и коллегу Андрея Никитина с днем рождения, желают ему творческих успехов и дальнейшего профессионального роста.