День студента кончился, а дух студенчества – вечен. «ЗН» публикует эксклюзивные кадры известных ныне людей – как в университете, так и за его пределами, которые, можно сказать,

еще вчера были студентами. У каждого – своя, уникальная история.

Фото № 1 из архива ректора С. Н. Бочарова. Сергей Николаевич Бочаров (1-й справа), д. э. н., профессор, ректор АлтГУ. Верхний ряд: Андрей Цупрунов, Вильгельм Вячеслав, Евгений Митькин.

Первый ряд: Владимир Воронков, Светлана Лобова, Илья Азаров.

Сергей Николаевич поступил в Алтайский госуниверситет в 1991 году на экономический факультет (теперь МИЭМИС), учился по специальности «менеджмент» в группе 216. Это был второй набор на новейшую специальность. Конкурс – очень серьезный, вся группа подобралась сильная и дружная. Помимо учебы в корпусе С ее студенты часто проводили время в общежитии, танцевали, шутили. По словам одного из однокурсников, Сергей Николаевич танцевать умеет отлично, он знает множество анекдотов и вообще у него хорошее чувство юмора. Соблюдали и такую новогоднюю традицию: лепили пельмени, а затем всей группой встречали Новый год. Шли на спор, кто больше съест сникерсов, – тогда они только-только появились. Отдавая дань моде, ходили в малиновых пиджаках, из всей группы их носили только два студента, в числе которых и наш ректор.

Сергей Николаевич, по наблюдениям однокурсников, всегда отличался хорошим вкусом, он прекрасно умел одеваться.

Как спортсмена – Сергей Николаевич со школьной скамьи занимался легкоатлетическим многоборье – его часто можно было увидеть в университете в кроссовках, но – с иголочки. Стоял за честь университета: будучи спринтером, выступал за АлтГУ на самых разных соревнованиях и показывал очень достойные результаты. Как отмечают однокурсники ректора АлтГУ, студент Сергей Бочаров был очень пытливым молодым человеком, сидел за второй партой и всегда в нем чувствовалась исследовательская жилка. И, конечно, он хорошо учился: окончил университет с красным дипломом.

А кандидатскую диссертацию Сергей Николаевич защищал в одном и том же диссертационном совете и в один и тот же день, что и президент Федерации шахмат Алтайского края Артем Поломошнов – его однокурсник. Среди любимых преподавателей ректора АлтГУ – Юрий Генрихович Учитель, крупнейший специалист по разработке управленческих решений, в частности по теории систем и стратегическому менеджменту.

Уже тогда Сергей Николаевич ими увлекся всерьез, став последователем Юрия Генриховича. Он по-прежнему с пиететом относится ко всем своим учителям – как было замечено одним из одногруппников ректора АлтГУ, у него даже голос меняется, когда говорит с ними.

Фото № 2 из архива Е. А. Ждановой

Евгения Анатольевна Жданова, к. т. н., доцент, первый проректор по учебной работе АлтГУ:

– 443-я группа, первый курс. Сижу счастливая после первой сессии – она оказалась самой тяжелой. Автоматы ставили редко, учиться было очень сложно: у нас 75 человек поступило, а выпустилось 23, то есть две трети учиться не смогли.

Труднейший экзамен по высшей линейной алгебре тогда – его принимал строгий Юрий Николаевич Мальцев – сдала на пятерку. После этого всей группой дружно отмечали успешно закрытую сессию в общежитии на Крупской, тогда я жила там. Да, хотя и математику учить сложно, про студенчество мы не забывали. В свое время театр «Приматы» («при матфаке») занимал первые места в студенческих мероприятиях Алтайского госуниверситета, команда КВН была лучшей. Другими словами, мало того что учились – успешно занимались и творчеством, и спортом! Я даже, помню, как-то написала материал в газету «За науку», он назывался «А мы не сухари». Хотела рассказать, что математики – люди веселые и находчивые, с прекрасным, как у всех умных людей, чувством юмора.

Фото № 3 из архива Т. В. Антоненко

Татьяна Викторовна Антоненко, к. б. н, доцент кафедры зоологии и физиологии АлтГУ, проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности АлтГУ. Слева – Дмитрий Безматерных, справа – Роман Дорофеев.

– Я училась на биологическом факультете в группе 742. Мы были тогда на третьем или четвертом курсе и выбрали в качестве специализации зоологию. На фотографии как раз мои одногруппники по специализации – Дмитрий Безматерных, он сейчас заместитель директора Института водных и экологических проблем СО РАН, и Роман Дорофеев, орнитолог, работает на птицефабрике. Мы сейчас все работаем по специальности. Моим любимым преподавателем как была, так и остается Елена Васильевна Шапетько – мой научный руководитель и теперь уже большой друг по жизни. Благодаря ей я оказалась в аспирантуре. В целом из студенчества запомнились выездные практики к Барнаулке, в Присягино, на Обь и Красилово. Тогда еще не было учебных баз на Чарыше и Чемале, база учебных практик была только одна. Были еще и экспедиции, но я в них не ездила, по моей тематике все было в городе или соседних деревнях. В АлтГУ я пришла целенаправленно, очень хотела изучать зоопсихологию и физиологию. Кандидатскую защитила на тему «Эколого-физиологические аспекты поведения внутривидовых группировок felis catus в разных условиях обитания». У зоологов было веселее всего, чего мы только ни делали: то вскрывали голубей, то лягушек, ящериц, даже аскариду и препараты готовили. Теми препаратами, что мы сделали, до сих пор студенты пользуются. Как-то мы судака сварили, обработали скелет с черепом, все косточки подписали – его до сих можно увидеть на парах у Валерия Борисовича Журавлева.

Дмитрий Михайлович тоже прокомментировал фотографию:

– Мы были молодые, веселые и… наглые. Скорее всего, биохимики на большой на перемене к нам заглянули, и мы им все показывали.

Фото № 4 из архива Н. Ю. Сперанской

Наталья Юрьевна Сперанская (1-я слева), к. б. н., доцент кафедры ботаники АлтГУ. В центре – Петр Косачев, Людмила Соколова.

– Я окончила направление «биология» в 2000 году.

Поступила в 1994 году, обучалась в группах 741 и 751: пришлось уйти на год в академический отпуск. Это и неплохо, ведь однокурсников вышло в два раза больше! Как и у всех биологов, самое запоминающееся – это летние практики и экспедиции. У ботаников это превращается в образ жизни: природа, работа и люди, с которыми ты на одной волне, все в одном месте. Фотография как раз с ботанической экспедиции 1997 года. Неинтересных предметов или скучных преподавателей просто не было! Самыми-самыми были, пожалуй: Юлия Сергеевна Коренкевич, которая преподавала зоологию беспозвоночных, Татьяна Александровна Терехина, которая отлично рассказывала про высшие растения. Валерий Павлович Васильев помогал постичь молекулярную биологию, Марина Михайловна Силантьева рассказывала про альгологию и микологию, а Елена Васильевна Шапетько посвящала в зоологию позвоночных. Студенческие годы вспоминаю с любовью.

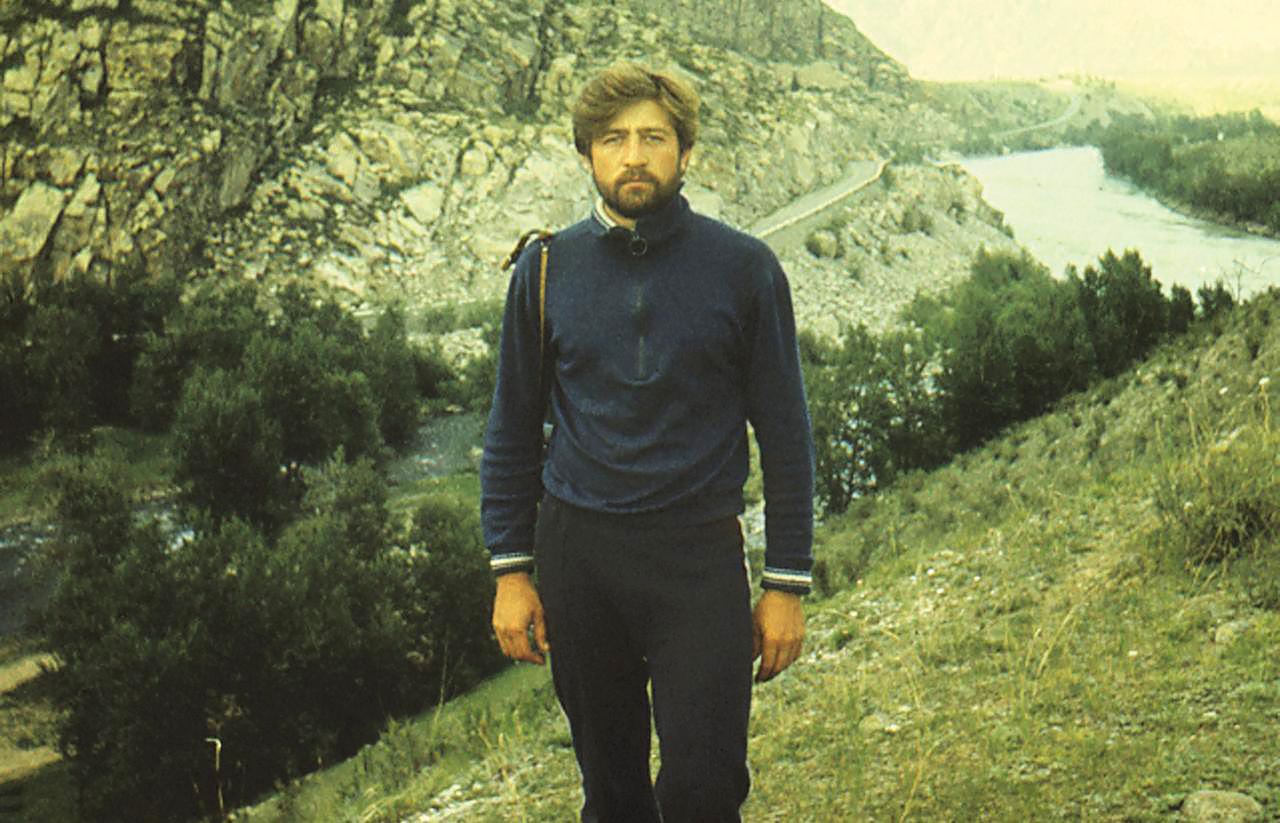

Алексей Алексеевич Тишкин, д. и. н., профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, заведующий кафедрой археологии, этнографии и музеологии АлтГУ. Август 1986 г., в экспедиции (Центральный Алтай).

– Студенчество – это жизненный фундамент.

Как его заложить, так и будет построена дальнейшая жизнь. После окончания Рубцовского педагогического училища в 1982 году я сразу поступил на исторический факультет Алтайского государственного университета, был зачислен в группу 122. Тогда обозначение было простое и понятное 1 – порядковый номер факультета, 2 – год поступления, 2 – номер группы ИФ. Однако через год мне пришлось проходить обязательную военную службу, так как отсрочки от армии студентам тогда отменили. Но я успел успешно сдать сессию, пройти в экспедиции археологическую практику, а также поработать в известном студенческом строительном отряда «СКИФ». После двух лет службы на Украине в ракетных войсках стратегического назначения, я восстановился в группу 141 и окончил обучение в 1989 году. Студенческие годы, конечно, были очень яркими и хорошо запомнились. Их я использовал почти на всю катушку, чтобы определиться со своим местом в жизни. Я хорошо учился (при этом всегда подрабатывал после занятий), занимался греко-римской борьбой, участвовал во многих общественных мероприятиях. Наша группа 141 была лучшей в университете, в качестве награды мы ездили в туристическую поездку и посетили Одессу. На старших курсах я был профсоюзным студенческим лидером. Одним из своих достижений считаю выделение нашей группе специального библиотечного дня, когда мы не учились, а реально весь день сидели с книгами в библиотеках, что обеспечивало высокий уровень наших знаний. Но больше всего меня привлекала научно-исследовательская деятельность в области истории и археологии. Часть экзаменов летней сессии я сдавал досрочно и до конца лета работал в экспедициях нашего университета. Мы даже создали научно-производственный отряд «Археолог», где я сначала был комиссаром, а потом командиром. Нам повезло с преподавателями. Все они были выдающимися личностями и прекрасно знали свой предмет. Отмечу своего научного руководителя со студенческих лет и до защиты докторской диссертации профессора Юрия Федоровича Кирюшина, который был заведующим кафедрой, проректором и долгое время работал ректором нашего университета. Именно он создал известную в мире барнаульскую археологическую школу.

Роман Ильич Райкин, к. ф.-м. н., доцент, проректор по международной деятельности АлтГУ:

– Я выпускник первого потока магистратуры АлтГУ 1996 года по направлению «физика».

Начал трудовой путь ассистентом кафедры теоретической физики, работал старшим преподавателем, доцентом, заместителем декана физико-технического факультета по учебной работе. С 2015 года – проректор по развитию международной деятельности. Студенчество – веселая и яркая пора. Мы пытались максимально насытить и разнообразить свою внеучебную жизнь. Я, будучи легкоатлетом, выступал за университетскую команду: в начале мая обязательно бежал праздничную эстафету на проспекте Ленина. Конечно, мы играли и в компьютерные игры, тогда сверхпопулярным был организуемый активистами с матфака и физфака чемпионат по пентиксу (слегка усложненный тетрис). Я в нем не участвовал, но в другие игры мы, конечно, резались активно. Несмотря на тяжелые в смысле финансирования годы, удавалось поучаствовать в студенческих олимпиадах, в том числе в других городах. А наша собственная олимпиада по компьютерной физике была очень популярна в России и даже за ее пределами. К сожалению, слуха у меня нет, а музыкальную школу я бросил, едва начав, но песни под гитару у физиков – это обязательная часть «корпоративной культуры». Есть много преподавателей, которые оказали на меня значимое влияние, возможно, даже не уделяя персонально мне много времени. В этом и ценность университета – достаточно иногда пару минут поговорить с ярким и талантливым человеком, например сдавая ему лабораторную работу или зачет (разумеется, не посредством цифрового сервиса, а непременно лично), чтобы твое мироощущение и мотивация кардинально изменились. Но главный мой учитель – это, конечно, профессор Анатолий Алексеевич Лагутин, бессменный руководитель известной во всем мире астрофизической группы АлтГУ.