«Никто не забыт, ничто не забыто» – из года в год повторяют потомки, чествуя подвиг своих предшественников. Эта фраза принадлежит Ольге Берггольц, поэту с удивительной и невыразимо трагичной судьбой, «голосу блокадного Ленинграда». Вместе с Викторией Николаевной Карпухиной, д. филол. н., профессором кафедры лингвистики, перевода и иностранных языков АлтГУ, мы порассуждали о феномене Берггольц, ее литературных и не только связях с Алтаем.

– Виктория Николаевна, Ольга Берггольц классически ассоциируется с пространством Ленинграда. Она стала живым воплощением стойкости и силы духа блокадного города. Но через ее творчество проходит и тема Алтая. Как связана творческая биография Берггольц и Алтайский край?

– Прежде всего стоит отметить, что Берггольц была очень увлекающимся и деятельным человеком. Она выросла в духе 1920-х годов: первое напечатанное стихотворение «Ленин» вышло в 1925 г., когда ей было 14 лет. Она с энтузиазмом бралась за социальные заказы от партии: ездила в командировки военным корреспондентом от газеты «Советская степь» в Казахстане. В 1918 году рабочих с Обуховского завода близ Невской заставы, где как раз родилась Берггольц, отправляют на Алтай для создания первой коммуны. Берггольц поручают написать об этом, и она с гордостью за своих земляков берется за будущую поэму «Первороссийск», но издает ее только в 1951 году. Это было ее первое соприкосновение с Алтаем. Далее в 1934 году она пишет повесть «Пимокаты с Алтайских» о том, как в 1923 году в Барнауле создавался первый городской пионерский отряд имени Спартака. По сюжету дети пишут письмо немецким пионерам, где тоже создаются такие отряды, и мечтают о дружбе между народами. С первой страницы Берггольц пытается стилизовать местный говор, засыпая читателя диалектизмами, иногда нарочито, но ей это было нужно, чтобы подростки-читатели почувствовали особый «алтайский» колорит речи. Она выполняет социальный заказ, показывает, что есть активные дети, они идут в правильную сторону и хотят строить свое будущее вместе с советской властью. При этом повесть выходит и на международный уровень. Если учесть, что происходило в Европе в 30-х годах, то желание мира и международной дружбы – дорогого стоит. Повесть вышла в издательстве «Детгиз» у Самуила Маршака. Я думаю, что для своего времени она достаточно качественная, в ней читается стилистика и юмор Берггольц. Но почему именно Алтай ее заинтересовал? Возможно, по той причине, что на Алтае советская власть устанавливалась непросто, но в конце концов это произошло, чему помогало местное население, и, как показывает Берггольц, даже дети.

– Берггольц неоднократно претерпевала гонения от партии, хотя считала советскую идеологию единственно верной для себя, и пишет, как мы видим в ее стихах и прозе, в духе ее ценностей…

– Такой человек, как Ольга Берггольц, который пишет с шести лет стихи о коммунизме, – это человек эпохи, дитя советского времени. Ее так воспитывала школа, затем университет, поэтому она действительно верила, что эта идеология – самая правильная и должна идти по всему миру. Берггольц воспринимала затем войну с Германией как противостояние добра со злом, поэтому главной своей задачей видела помощь Родине, а ее Родиной был именно Советский Союз. Хотя в семье Берггольц взгляды не были такими однозначными. Мать с отцом довольно рано развелись, и Ольгу с сестрой Мусей мать воспитывала в одиночку. Она была женщиной чувствительной, вела дневники, очень любила своего ветреного мужа и пыталась хоть как-то угодить свекрови. Ольгу бабушка с дедушкой очень любили, но и мать ей было жалко, оттого, что она такая забитая, все решает свекровь, а мать все плачет и пытается разжалобить равнодушного мужа. А потом у Ольги происходит отторжение матери, и она начинает осознавать себя больше отцовской дочерью. Отец, Федор Христофорович, перепробовал разные профессии, но в конце концов стал военным врачом, во время Гражданской войны служил в Красной армии. Во время Великой Отечественной он, уже старый и больной, отказался эвакуироваться, сказал, что поедет из Ленинграда разве что только на фронт.

– Как складывался всем известный героический характер Ольги Берггольц?

– Размах души, эмоциональность, нежелание себя ни в чем ограничивать, по всей видимости, пришли к ней от отца. Ольга была абсолютно бесстрашной, не боялась говорить правду в лицо или ехать в незнакомые места. Из нее вышел хороший корреспондент, а затем уже военкор. Во время войны под бомбежками она вещала из Дома радио и спасала людей на улицах. Но для нее это было совершенно естественно. При этом, вместе с бесстрашием, даже с некоторой бесшабашностью, в ней жило острое чувство момента времени. Она начала вести дневники в 10 лет и уже писала воспоминания: ей было важно зафиксировать прожитые моменты, чтобы анализировать их и понимать, что происходило, прогнозировать, что будет. Дело даже не в прагматике, а в остром чувстве пролетающего времени и необходимости его ухватить. Каждый момент она проживала на 200 %, будь то влюбленность или написание стихов. В идеологической, политической работе она была неугомонна: писала разгромные статьи в центральных газетах для своих соратников и всегда была на передовой. Когда Берггольц сама оказалась «в опале», продолжала обличать происходящее. Все это, конечно, было эмоционально тяжело для нее, но естественно.

Самой большой любовью для Берггольц стал второй муж, Николай Степанович Молчанов, с которым она познакомилась во время учебы на филологическом факультете ЛГУ. До этого Берггольц посещала Высшие курсы при институте истории искусств, где преподавали знаменитые ученые – Эйхенбаум, Тынянов. Однако власти сочли, что эти курсы буржуазные и не годятся для комсомольцев, поэтому объединили курсы и сам институт с филфаком ЛГУ. Вообще, первый раз Ольга Федоровна вышла замуж в 17 лет, ее избранником стал Борис Корнилов, хулиганствующий поэт, который прожил очень недолгую жизнь: был репрессирован. Через несколько лет арестуют и саму Берггольц, вероятно, что арест первого мужа стал предпосылкой ее собственного в 1938 году. Так получилось, что она, уже во второй раз вышедшая замуж, к моменту ареста потеряла двух детей, девочек Ирину и Майю, а в тюрьме, на пятом месяце потеряла и третьего, так и не родившегося. Муж Николай, филолог, «честный, порядочный, настоящий комсомолец», как о нем писали, очень хорошо понимал и любил Ольгу, был ей во всем поддержкой, но в блокаду Берггольц потеряла и его. Во время блокады в Доме радио она встречает молодого журналиста, в будущем блестящего литературоведа Юрия Макогоненко, с которым у нее впоследствии завязывается роман. Все это так или иначе повлияло на то, как развивался ее характер, кем она стала в итоге и как проявила себя во время блокады.

– Что сформировало Берггольц как автора? Какую литературную традицию она подхватывает?

– Когда Берггольц еще учится на филологическом, она посещает литературный клуб «Смена» до того момента, как его разгоняют. Там обсуждались стихи, собирались известные поэты и литературоведы. Например, туда приходили Эйхенбаум и Заболоцкий. Также важен и контекст обэриутов, который был хорошо знаком Берггольц: ее юношеские стихи очень яркие и в некотором смысле похожи на обэриутов. Маяковский был ей в меньшей степени близок, может быть, только с технической стороны, не с точки зрения стилистики. Хотя в некоторых ее юношеских стихах находим те же маяковские «лесенки». Берггольц в контексте своего времени, авангардистов, даже футуристов, но уже заглядывает дальше – в зарождающуюся советскую литературу.

Мне кажется, важную роль сыграло обучение на филфаке ЛГУ, где в это время работали прекрасные преподаватели. И, само собой, то, что она ушла работать в журналистику. При этом она трудится у Маршака в «Детгизе». Это говорит о том, что ей было интересно все, и желание ухватить момент, как в детстве, остается с ней. Потому что она понимает, что история творится и рушится на глазах. Ее точки интереса – те, где эта история вспыхивает, где люди делают историю сами, понимают всю тяжесть изменений, но продолжают работать. Неслучайно в ее творчестве появился Алтай: там первые коммунары творили историю своими руками. Когда умирает ее старшая дочь, Берггольц не разрешает ее отпеть. Этого очень хотел отец, но она не позволила подойти священнику, поставила пирамидку с красной звездой. Ее деятельная натура проявилась даже здесь. Но будучи в гуще событий, она никогда не думала, что это неправильно, и не была в стороне. То же, я думаю, с литературным контекстом.

– Известно, что среди поэтов-современников Берггольц выделяла Анну Ахматову…

– Действительно, в Доме радио она пишет много стихов, посвященных Ахматовой, позже общается с ней. В августе 1941-го она встречает ее у старинных ворот Фонтанного дома с противогазом через плечо и повязкой дежурного на рукаве. Эта встреча произвела на нее огромное впечатление, отозвавшись в стихах. В конце сентября Ахматову на правительственном самолете отправляют в Москву, а Берггольц должна была сопровождать ее. Но Берггольц наотрез отказывается эвакуироваться, чтобы остаться с мужем Николаем.

– Почему Ольгу Берггольц стали называть ленинградской Мадонной?

– Ольга Берггольц работала на радио во время блокады и своим голосом она, поистине несгибаемая женщина, поднимала людей. Есть легенда, которую рассказывали ее друзья, например Николай Тихонов, что в один из тяжелых блокадных дней Берггольц шла по улице, оступилась, упала и, обессилевшая, уже не могла подняться, как вдруг услышала свой собственный голос из репродуктора. И поднялась. Именно ее голос во время жесточайшего холода и голода давал людям силы, чтобы выжить. Она пыталась говорить с людьми. Литературный критик Наталья Громова в своей книге об Ольге Берггольц «Смерти не было и нет» пишет: «Несмотря на то, что Ольга все понимает, по радио она обращается к ленинградцам с призывом забыть страх и слезы. Сплотиться перед лицом врага». Евгений Шварц вспоминал, как в первые год блокады друзья собирались к нему на день рождения. Он вспомнил и то, как его спасли от голода Юрий Макогоненко и Ольга Берггольц. Они подарили ему сто граммов хлеба. Ситуация в блокадном городе была тяжелейшей, но Ольга как настоящий журналист, военкор чувствовала огромную ответственность за то, что происходит, и что своим голосом и стихами она может помочь людям, обессилевшим от голода и постоянных бомбежек, от мрака и безысходности. И когда блокада была прорвана, 18 января 1943 года ленинградцы услышали все тот же спасительный голос Берггольц: «Ленинградцы! Дорогие соратники, друзья! Блокада прорвана! Мы давно ждали этого дня, мы всегда верили, что он будет… Ленинград начал расплату за свои муки. Мы знаем — нам еще многое надо пережить, много выдержать. Мы выдержим все. Мы — ленинградцы…»

Когда в разгар блокады умер ее муж, Берггольц была уже очень истощена и больна и почти потеряла смысл жить дальше. Она решает дойти до отца. А для этого было нужно пройти пешком через весь город, транспорт тогда не ходил. В книге «Дневные звезды» Ольга назовет главу о той дороге «Путь к отцу». Это была зима, и движение для обессилевшего человека практически невозможное. Она несколько раз отдыхала, садилась, запиналась о тех, кто уже замерз на улице и не смог встать, но почти дошла до того места, где жил отец. Затем она увидела, что дальше ее путь пролегает через отвесную ледяную горку, по которой нужно подняться на другой берег Невы. Она понимала, что не сможет забраться и уже практически легла, как мимо нее прошла женщина с бидоном воды на санках. Женщина указала ей на ступеньки на этой горке и сказала, что их «доктор вырубил». Этим доктором был отец Ольги. И вот эти две истощенные женщины вместе с санками поднялись на горку, и Берггольц почти ползком добралась до дома, где жил отец. Он ее не узнал сначала, но когда увидел, что это его Лялька, как называли Ольгу дома, понял все сразу – и про нее саму, и про смерть Николая, и про то, что привело ее к нему. Понял – и поцеловал ей руку.

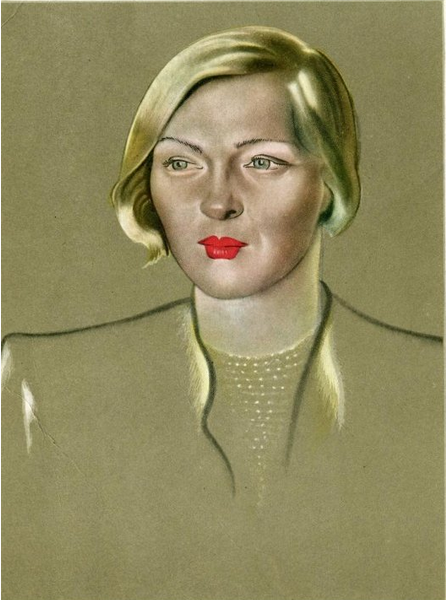

Ее пытались несколько раз эвакуировать, в том числе вместе с Анной Ахматовой в Москву, но она не соглашалась. Однажды в Союзе писателей узнали, что в Берггольц совсем обессилела и уже не встает. На помощь вызвали ее сестру Марию, которую дома называли Муся. И вот она, эта невероятно активная Муся, с револьвером в кармане, который дал ей Тихонов, на случай нападения, поехала в Ленинград за сестрой. Забрав ее в Москву, вместе с мужем выхаживала ее. Чуть Ольгу подняли на ноги, как она сразу уехала в Ленинград – иначе она не могла. Что бы ни случалось, она пыталась преодолеть все – исторические катаклизмы, личные трагедии, и чаще всего ей в этом помогали стихи и ее огромная внутренняя сила, жившая в этой хрупкой светловолосой женщине. В строках ее «Февральского дневника» живет то непререкаемое высокое чувство, которое обладало удивительной силой укреплять уставших, изможденных людей и просветлять души: «Я никогда героем не была. /Не жаждала ни славы, ни награды. /Дыша одним дыханьем с Ленинградом, /я не геройствовала, а жила».

Анна ЗАГОРУЙКО