О том, почему русская Syringa Колесникова узнаваема так же, как русский балет

Май – один из самых красивых месяцев. Это волшебное время, когда все оживает, наполняется яркими природными красками. А в воздухе начинает ощущаться первый запах сирени, говорящий о настоящей весне. «ЗН» поговорила о сирени с ее ценителем и коллекционером Ириной Николаевной Привалихиной, сотрудником Алтайского центра прикладной биотехнологии АлтГУ.

Так сложилось, что сирень – цветок Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В Европе она расцветает в конце апреля – начале мая. В мае 1945 года сиреневыми букетами встречали Красную армию и в больших городах, и в малых поселках. Ею были усыпаны танки и орудия… Когда эшелоны с нашими первыми демобилизованными солдатами отправлялись на восток, сиреневое цветение спешило вместе с ними. И на вокзалах Родины воинов снова встречали ароматными букетами. Прошло 80 лет. Но этот символ Великой Победы теперь с нами в памятных аллеях, парках, частных садах. Ежегодно в последние 20 лет весной по всей стране проходят акции памяти по высадке сортовых сиреней.

Не только белая

Существует ошибочное мнение, что сирень бывает двух цветов, но это совсем не так. Цветовых групп сирени – семь: белая, фиолетовая, голубая, лиловая, розовая, маджентовая, пурпурная. За каждым видом сирени, а их более 30 – афганская, китайская, венгерская, волосистая и другие, должен быть свой особый уход. Сирень обыкновенную в Россию в XVII веке из Голландии привез Петр I. Но ее широкое распространение началось во второй половине XIX века, когда именитые дворянские семьи начали выписывать из Франции сорта сирени, выведенные великим селекционером Виктором Лемуаном (он смог заложить основы культуры сирени, сделав ее популярным садовым растением. – Прим. автора). В дореволюционные годы разведение сирени оставалось увлечением для богатых.

Сирень – в массы

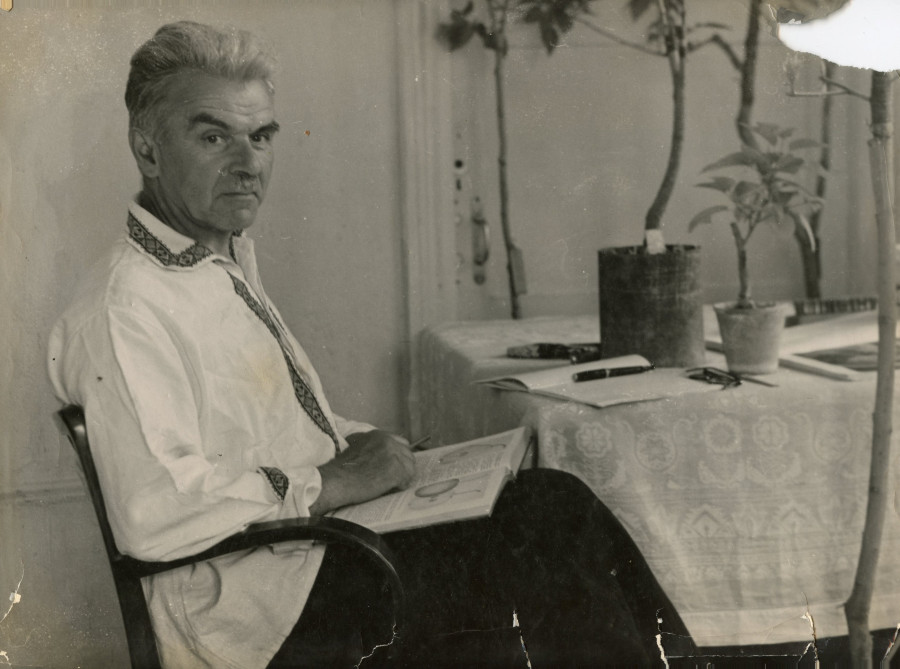

Изменилось все после Гражданской войны, когда Леонид Алексеевич Колесников, родоначальник сортов русской сирени, начинает собирать коллекцию сирени обыкновенной. Все наше сиреневое наследие появилось благодаря Колесникову. Удивительно, что он никогда не имел никакого отношения к биологии или ботанике – окончил Реальное училище Воскресенского, а затем поступил на экономическое отделение Московского коммерческого института. Увлекся сиренью он в 1919 году, когда на своей даче в Соколе начал собирать уцелевшие кусты сирени из разоренных войной усадеб. К началу 30-х годов у Колесникова была уже большая база для экспериментов. А первые результаты его селекционной работы появились к началу 40-х. Стоит заметить, что процесс выведения нового сорта сирени долог: опыление, получение семян, посадка, уход. Примерно на восьмой год растения зацветают, начинается их отбор. Затем еще около пяти лет за ними нужно наблюдать. И только лишь через 15–20 лет можно регистрировать сорт. Однако Колесников пришел к выводу, что если правильно обрезать сирень в раннем возрасте (на второй-третий год), то она может зацвести и в два раза быстрее – уже на четвертый-пятый год. Это открытие ускорило селекцию на несколько лет.

Надо заметить, что Колесников участвовал в трех войнах: Гражданской, Финской и Великой Отечественной. В декабре 1942 года, после тяжелой контузии, Колесникова направляют на службу в Москву. Здесь, среди своей сирени, он находит силы справляться со всеми тяготами военного времени, успевая до отъезда на службу или глубокой ночью поработать в саду. Важно понимать, что его деятельность не была коммерческой: сирень он не продавал. Его сорта дарились и распространялись без какой-либо корысти, идея была в том, чтобы делиться этой невероятной красотой с народом. После войны у Колесникова появляются ученики, его последователи.

Роскошные сирингарии возникают в республиках СССР: в Минске, Киеве, Алма-Ате, Ташкенте, под Ригой. После получения Сталинской премии в 1952 г. Колесников дарит все созданное им народу, мечтая о том дне, когда вся страна будет украшена сиренью.

Тучи нависли

Под новый питомник Колесникову выделили землю. Только не ту, которую ожидалось. Сиреневым посадкам отвели 11 гектаров захламленного пустыря в Калошине. В 1954 году селекционер становится его техническим руководителем. Несмотря на трудности, ему удается создать питомник с двумя подразделениями: производственным и селекционным, где он мог продолжать работу по выведению новых сортов. Из сада на Соколе в Калошино было перевезено более 2000 кустов. Много сил и времени ушло на окультуривание почвы, строительство теплиц, выхаживание пересаженной сирени. Восемь лет отделяют заброшенный пустырь от цветущего хозяйства. Восемь очень непростых лет жизни Леонида Алексеевича отданы питомнику, с созданием которого он связывал столько планов и надежд… Но вокруг питомника начинают строить новые дома и часть его территории намерены отдать под новостройки. Леонид Алексеевич сопротивляется изо всех сил. В конце 1962 года селекционера отправляют на пенсию. По воспоминаниям сотрудников, покидая Калошино, Колесников плакал, не скрывая слез. Все, что осталось у него, это ветхий отцовский дом и прекрасный сад в кольце новостроек. Однако, несмотря ни на что, Колесников продолжает селекционную работу: каждый год на выставках представляет новые сорта сирени.

Трагедия достигла кульминации: стройка вплотную подошла к дому Колесникова на Соколе. Груды строительного мусора готовы вот-вот обрушиться на старый забор. Охраны по-прежнему нет, налеты хулиганов наносят саду невосполнимый ущерб. Так, варварски уничтожена уникальная желтая махровая сирень Колесникова, погибшая накануне приезда Государственной комиссии по сортоиспытанию. Бесследно исчезла и ярко-красная, не успевшая обрести имени… А в 1965–1966 годах дом, где Леонид Алексеевич прожил всю жизнь, решено снести. Если бы не опубликованная в «Комсомольской правде» статья «Спасите ветку сирени!», вполне возможно, что вся сирень в саду на Соколе оказалась бы под бульдозером. После этой публикации исполком Моссовета принял решение пересадить кусты.

В августе 1966 года 3000 кустов селекционной сирени должны были отправиться в Калошинский питомник. Часть из них высадили на Сиреневом бульваре, часть – в парке «Сокольники», часть – в разных районах Москвы. Однако сегодня по всем этим адресам можно насчитать в общей сложности не более тысячи кустов. 2000 кустов, образно говоря, растворились во времени и пространстве. Немалое их количество вывезли из питомника на дачи тех, кто тогда занимал высокие посты, чему есть свидетельства очевидцев, в том числе сотрудников питомника, лично загружавших грузовики «по указу сверху».

Не повезло колесниковской сирени и когда закрывали питомник, переводили его в статус городского парка в 1975 году. Убрали все заборы и ограждения – и молодые кусты сортовой сирени из производственного подразделения и сеянцы из селекционного тут же начали массово растаскивать не только дачники, но и торгаши с садовых рынков. Остановить эту вакханалию не могли ни жители окрестных домов, ни бывшие сотрудники питомника, рыдавшие при виде перекопанных гряд. Но Леонид Алексеевич всего этого уже не увидел. Он умер от инфаркта в 1968 году: устал бороться с равнодушием чиновников. Незадолго до смерти выдающийся селекционер написал: «В своих письмах к товарищам я много раз упоминал и упоминаю о тоске, из которой нет у меня выхода. Все эти годы, начиная с декабря 1962 года, я переживал период трагедии своей жизни, вызванный пассивным отношением к уже созданным мною трудам. Чувство угнетенности, бессмысленности и безнадежности жизненной борьбы не покидает меня. Тяжелые серые тучи нависли надо мною, уныние и тоска давят на мое истерзанное сердце».

Как русский балет

В 2000-е интерес к сирени, надо отметить, возрождается. Произошло это во многом благодаря энтузиастам из клуба «Цветоводы Москвы». Было принято решение превратить сад в живой музей сирени и посвятить его памяти Колесникова. Сад сирени открылся в 2016 году после полной реконструкции.

Интерес к сирени в России по-прежнему растет. Живо и дело всей жизни Колесникова. Леонидом Алексеевичем была создана уникальная ветвь русской селекции, выведены непревзойденные сорта. Созданная в 2000 году селекционная группа «Русская сирень» поставила перед собой задачу не только продолжить традиции русской селекционной школы, основанной Колесниковым, чтобы получить новое поколение красивой и устойчивой сирени, но и неукоснительно следовать его принципам, важнейшие из которых – любовь к Родине и верность своей мечте. Именно поэтому многие из сортов, созданных этой группой, названы в честь людей, принесших мировую славу русской культуре. Первые сорта новой русской сирени посвятили Великой Победе: серия маршалов Победы – Малиновский, Соколовский, Баграмян и пр. Серия, посвященная блокадному Ленинграду: «Ладога», «Ольга Берггольц». Добавились узнаваемые для нескольких поколений имена, такие как «Катюша», «Василий Теркин».

Называют сорта и в честь тех, кто внес весомый вклад в науку и культуру. Например, у Колесникова есть сорт «Леонид Леонов», знаменитый на всю Россию, темно-фиолетовый, который сажали повсеместно, не зная его названия. У русских сиреней – сорт «Федерико Гарсиа Лорка», необыкновенной расцветки, а также масса сортов, названных в честь поэтов и художников, например «Валентин Серов».

Сегодня русские сирени Леонида Колесникова – мировой бренд, узнаваемая роскошь в дворцовых парках и частных садах. Русские сирени для мира – это как русский балет, как русская живопись, русский космос.

В коллекции Ирины Николаевны Привалихиной около 50 сортов советской селекции. С 18 мая она проводит экскурсии по своей частной коллекции русских сиреней в Фирсово. На сегодняшний день это единственная зрелая коллекция за Уралом. Подробности по номеру: +7 (913)-228-90-90 или в телеграме «Сиреневые истории»: t.me/sireni_22

Цитата

Посадите в своем саду русскую сирень,

она подарит радость и ощущение счастья.

Посадите у себя в саду Мечту, или Надежду,

или Тишину – и жизнь станет полней и красочней!

Вот увидите!

Факт

С развалом СССР начался закат отечественного сиреневодства. Прекратилось финансирование ботанических садов, их коллекции пришли в упадок, многие сорта были потеряны. Этот период стал тяжелейшим для селекции сирени на всей территории бывшего СССР. Из 300 с лишним сортов, которые когда-то вывел этот селекционер-самоучка, сегодня известны лишь около 60. В именах, которыми Колесников называл свои сорта, вся судьба страны: «Джамбул», «Пионер», «Колхозница», «Феликс Дзержинский», «Николай Островский», «Михаил Калинин», «Привет Отчизне», «Большевик», «Мария Нагибина», «Знамя Ленина», «Иван Мичурин», «Утро Москвы», «Комсомолка», «Капитан Гастелло», «Алексей Маресьев», «Лиза Чайкина», «Зоя Космодемьянская», «Партизан», «Александр Матросов», «Молодогвардейцы», «Память о героях – панфиловцах», «Валентина Гризодубова», «Марина Раскова», «Генерал Ватутин», «Маршал Василевский», «Маршал Жуков», «Великая Победа» и многие другие.

Записала Софья ПРОТАСОВА