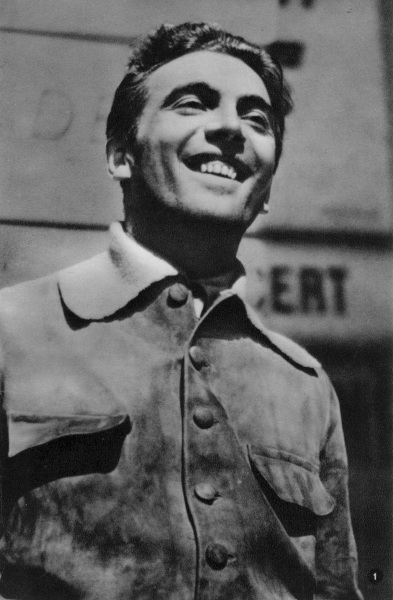

Фото Дмитрия Герайкина

В честь Международного дня солидарности журналистов, отмечаемого 8 сентября, «ЗН» взяла большое интервью у Кирилла Анатольевича Кирилина, к. ф. н., доцента кафедры журналистики, медиа и рекламы АлтГУ.

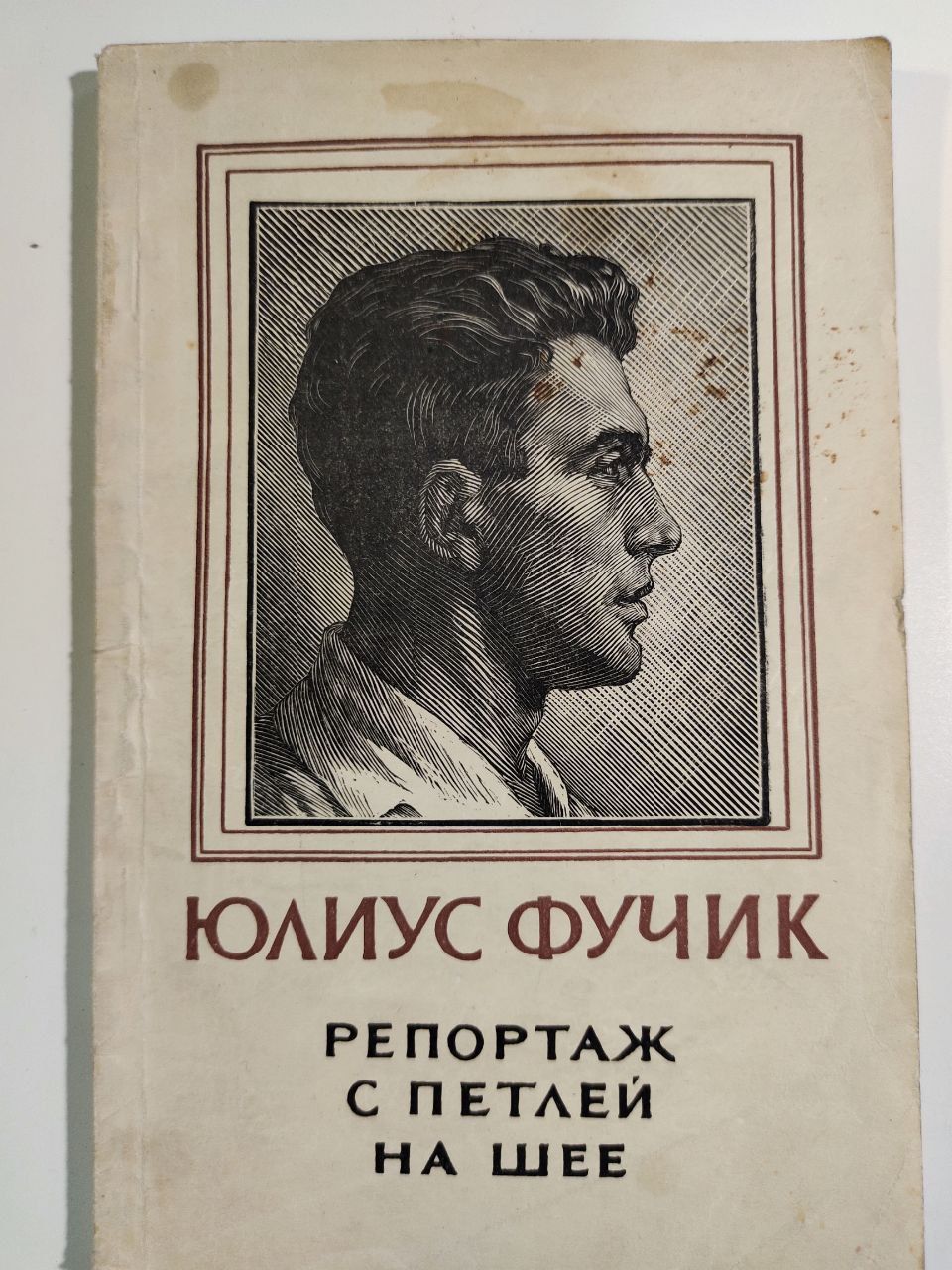

– Кирилл Анатольевич, начнем с истории Международного дня журналистской солидарности. Трагическое событие – казнь чехословацкого журналиста Юлиуса Фучика – стало поводом для утверждения этой памятной даты, 8 сентября, а его «Репортаж с петлей на шее» стал публицистической классикой – словесным триумфом жизни.

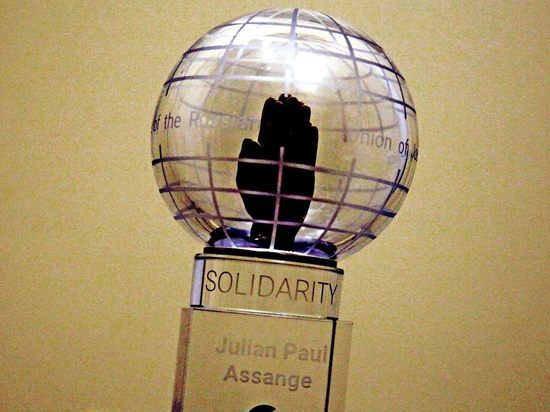

– Действительно, Международный день солидарности журналистов ежегодно отмечают 8 сентября. Дата утверждена в 1958 году в Бухаресте на IV конгрессе Международной организации журналистов. В этот день журналисты всех стран должны демонстрировать сплоченность, особенно в деле защиты своих коллег, прав и общественных благ. Вкратце о самом журналисте и писателе-антифашисте Юлиусе Фучике: в 1921 году он стал одним из основоположников Коммунистической партии Чехословакии. Уже во время Второй мировой войны, в апреле 1942 года, Юлиуса Фучика арестовывает гестапо, и свой самый знаменитый «Репортаж с петлей на шее» он пишет в тюрьме. А 8 сентября 1943 года Фучика казнят. Книга переведена, по одним источникам, на 70 языков, по другим – чуть ли не на 90. Так вот, в память об авторе жизнеутверждающего репортажа в мире проходят журналистские съезды, конференции, встречи, где вспоминают погибших за слово. Примечательно: каждое 8 сентября в Большом зале Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Союз журналистов России проводит церемонию вручения премии «Солидарность». Ею чествуют журналистов, которые рисковали жизнью при исполнении профессионального долга.

– Пример Юлиуса Фучика, когда за профессиональное слово журналист поплатился жизнью, не единственный…

– Мы с вами прекрасно понимаем, как много журналистов погибло при исполнении профессионального долга, скольких убили… Здесь можно вспомнить телеведущего Владислава Листьева, журналистку, общественного деятеля Анну Политковскую, журналиста-расследователя Юрия Щекочихина, американского публициста Пола Хлебникова…

По данным организации «Репортеры без границ», за последние 20 лет в мире погибло более 1700 журналистов. По данным же международной неправительственной организации «Комитет защиты журналистов» (КЗЖ), только за 2024 год погибло 124 журналиста (при этом 85 человек их них – сотрудники палестинских СМИ). Это наибольшее число погибших журналистов за последние 30 лет.

Очень сложно выделить кого-то одного. Если говорить о последних событиях, начиная с 2014 года, когда на юго-востоке Украины произошел всем нам известный кризис, то немало журналистов погибло и там. Это и специальный фотокорреспондент медиагруппы «Россия сегодня» Андрей Стенин, и оператор «Первого канала» Анатолий Клян, и специальный корреспондент ВГТРК Игорь Корнелюк, и звукорежиссер ВГТРК Антон Волошин. В 2023 году не стало военкора РИА «Новости» Ростислава Журавлева, военкора телеканала «Россия-24» Бориса Максудова, в 2024 – главного редактора «Народной газеты» Юлии Кузнецовой. Все они посмертно награждены орденом Мужества – он вручается за доблесть и отвагу, проявленную при исполнении профессиональных обязанностей.

В этом, 2025 году тоже есть потери. Это оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, военкор «Известий» Александр Федорчак.

– Один из главных этических принципов журналиста – солидарность. На чем она основана?

– На объединении профессиональных интересов и целей. Ведь недаром именно 8 сентября, в Международный день солидарности журналистов, вручается премия «Солидарность». Журналисты всех стран и СМИ должны объединиться в борьбе за свободу слова и свои права, а также права читателей, зрителей, слушателей. Причем, как вы понимаете, солидарность есть во всех профессиях. Помимо журналистской, это и врачебная, и юридическая, и другая. Значение этого слова, в общем-то, одно.

– Не секрет, что конкуренция в журналистике очень высока. Особенно сейчас, когда мир стремительно меняется, развиваются новые медиа. А где черта между конкуренцией и солидарностью?

– А вы знаете, когда речь заходит о таких серьезных вещах, как угроза жизни, здоровью, свободе, то люди объединяются, несмотря на свою профессиональную принадлежность, несмотря на конкуренцию, несмотря на какие-то внутренние разногласия. Люди одной профессии должны поддерживать друг друга. И они делают это.

– Борьба за правду может быть дороже жизни?

– Наверное, может, раз журналисты не отступают от собственных убеждений несмотря на угрозы и страх, который они испытывают. Людям свойственно испытывать страх, это естественное чувство, но они все равно продолжают вести расследования, публиковать скрываемые факты, осознавая, какие могут быть последствия.

– Если говорить о дне сегодняшнем: какие уроки могут вынести современные журналисты из «Репортажа с петлей на шее»?

– «Репортаж с петлей на шее» – не просто слова, а призыв помнить всех, кто боролся, сражался, погиб, и тех, кто оказывал им помощь. Важно отметить, что эта поддержка исходила не только от «своих», но и от людей других национальностей, в том числе и немцев, как это описывает сам автор.

В своем репортаже Юлиус Фучик создает живые образы, представляя как людей с большой буквы, так и «людишек». Среди тех, кто помогал ему и другим узникам застенков, Фучик упоминает и работников тюрьмы, охранников-немцев, среди которых находились и те, кто даже в таких условиях проявлял человечность.

Фучик демонстрирует, как люди, оказавшись в экстремальных условиях, могут не только выжить в одиночку, но и добиться гораздо большего, действуя сообща. Автор говорит: «А бой еще более жесток, чем ты предполагал, и, чтобы выстоять и добиться победы, нужны безмерные силы. Эти силы ты ежедневно видишь в действии, однако не всегда полностью осознаешь их. Ведь все кажется таким естественным. Сегодня ты снова их осознал. На первомайском параде 1943 года». Под этой «безмерной силой» он подразумевает людей, объединившихся против фашистской угрозы. Он верит, что советская армия, разделяющая эту веру, сможет победить фашизм, что в итоге и произошло. Еще одно говорящее наблюдение: «Месяцы напряженной борьбы крепко спаяли нас. Мы дополняли друг друга как характерами, так и своими способностями».

Будучи руководителем Центрального Комитета Коммунистической партии Чехословакии, Фучик вынужден был действовать в подполье. Много людей помогали ему, и он сам помогал другим. Обратите внимание: публицист использует слово «спаяли», а не «сплотили», подчеркивая, что общее дело, трудности и совместная борьба по-настоящему делают из людей единое целое.

– В мире продолжаются военные кампании, и военные корреспонденты продолжают освещать их по долгу службы. Кирилл Анатольевич, поделитесь своими наблюдениями за военной публицистикой. Каких военкоров вы бы отметили?

– Если говорить о самых известных военных корреспондентах, я бы выделил две фамилии. Безусловно, Евгения Поддубного, как раз на днях, 8 сентября, ставшего обладателем премии «Солидарность». Он прошел через многие горячие точки: Ближний Восток, сектор Газа, Северную Осетию, Сирию. Взял интервью у президента Сирии Башара Асада, снял более десяти документальных лент, в частности «Битву за Сирию». А в 2024 году сильно пострадал в результате атаки украинского дрона, но выжил. Еще один военный корреспондент, которого нельзя не упомянуть, Александр Сладков – военкор телеканала «Россия». Он автор документальных фильмов о Беслане, о конфликте на Балканском полуострове. Работал в Грузии, Абхазии, Чечне, Сербии, Иране, Афганистане. Дважды кавалер ордена Мужества.

Не менее достойный представитель этой благородной профессии – женщина. Не нужно думать, что военных корреспондентов – женщин не бывает. Например, корреспондент «Первого канала» Марьяна Наумова – обладательница премии «Солидарность» в 2025 году. Или Ирина Куксенкова, тоже военный корреспондент «Первого канала».

Она освещала события в Чечне, в Южной Осетии, в Сирии и на Донбассе, имеет орден Мужества. В 2022 году ее серьезно ранили во время освещения боев за Мариуполь.

Хочу сказать: начинающие журналисты, к сожалению, не до конца понимают, кто такой военный корреспондент. Для них эта профессия может казаться чем-то романтичным, увлекательным… Но когда журналисты сталкиваются с реальной, суровой действительностью, их глаза широко открываются. В этом контексте стоит упомянуть курсы экстремальной журналистики «Бастион», их проводит Союз журналистов Москвы с 1995 года. На этих курсах журналистов готовят к командировкам в зону боевых действий, в горячие точки. На учебных дисциплинах я показываю студентам материалы из этого курса, в частности, про захват заложников. Такая учебная ситуация: журналисты едут в автобусе, их захватывают, с ними обращаются максимально грубо. Все приближено к реальности. И вот я помню случай, когда молодая журналистка не смогла выдержать такого накала. Даже ведущий программы «Часовой» на «Первом канале», крепкий и подготовленный мужчина, признался, что некоторые моменты были для него «дико болезненными», и ему хотелось закричать: «Хватит!». Поэтому, повторюсь, это обучение. Но реальность всегда страшнее. Это важно учитывать.

К слову, мне и самому посчастливилось учиться со многими, теперь уже известными журналистами, и преподавать отдельным нынешним военным корреспондентам. Например, мы учились в одной группе с Евгением Головановым, корреспондентом телеканала «НТВ», прошедшим многие горячие точки: Сирию, Ливию, сектор Газа, а сегодня и Украину. В рамках одного из правовых курсов, посвященного международному гуманитарному праву и СМИ, я рассказываю и о работе журналистов в военных условиях. Каждый раз, когда Евгений Голованов приезжает в Барнаул, я прошу его о встрече с нашими студентами. Встреча с таким человеком – всегда глоток свежего воздуха. Под моим руководством была выполнена творческая выпускная квалификационная работа одного из известных военкоров – Александра Ланскова.

– Вы читаете курс по правовым основам журналистики. Какие законы чаще всего нарушаются в отношении российских журналистов?

– В 90-е и нулевые годы самыми частыми нарушениями были следующие: умаление чести, достоинства и деловой репутации. А также – вторжение в частную жизнь: нарушение права на неприкосновенность жизни, личную семейную тайну и прочее. Сегодня ситуация меняется, мы наблюдаем правовые нарушения другого плана – причем не только в журналистике, но и вообще в медиасреде. Прежде всего это распространение фейковой информации и экстремистских материалов. Не нужно думать, что фейки появились тогда, когда у нас начался COVID-19. Да, законы, касающиеся наказания за распространение фейковой информации, начали появляться активно с 2020 года. Но распространение недостоверных сведений было всегда.

– Провокационный вопрос: зачем все-таки поступать на журналиста, если можно стать медийщиком? Ведь он тоже снимает, пишет, вещает.

– Это разные вещи. Когда я поступал в 1994 году на факультет филологии и журналистики АГУ, разделение было четким: газета, телевидение, радио. Выбирали специализацию. Я, кажется, хотел на телевидение. Но папа сказал: «Нет, иди в печать. Нужно научиться писать. Когда ты научишься писать, ты сможешь развиваться где угодно». Так и вышло: попробовал себя и на телевидении, и на радио, и, конечно, в газете. Излагать мысли ясно и увлекательно – это основа основ для любого журналиста.

– И все же, что отличает журналиста от медийщика?

– У медиакоммуникаций и журналистики – различные цели и подходы к созданию и распространению информации, а также профессиональные методы. Медиакоммуникации ориентированы прежде всего на формирование нужного заказчику восприятия, продвижение его идей или брендов. А первейшая задача журналиста – информирование общества, поиск, сбор, обработка и распространение актуальной социально значимой информации. И еще. Если вспомнить теорию журналистики, то истинное понимание свободы массовой информации, свободы слова восходит к тезису известнейшего философа Георга Гегеля о свободе, необходимости, ответственности: «Свобода есть осознанная необходимость». Другими словами, понимание свободы невозможно без понимания необходимости действовать в определенных рамках и нести за эти действия ответственность. Свобода – это не вседозволенность, иначе она становится беспорядком. И журналист должен прекрасно осознавать, что если он оскорбляет кого-то, дискредитирует, то негативные последствия неизбежны. За это придется отвечать. Разница между любителями и профессионалами, журналистами, медийщиками и другими специалистами, заключается как раз в этом: в осознании, что любое сказанное или написанное слово неминуемо оказывается в правовом, морально-этическом и другом поле. Что оно влияет на людей и события.

– Тогда расскажите о культовой публицистике, где ярко показана сила и цена журналистского слова.

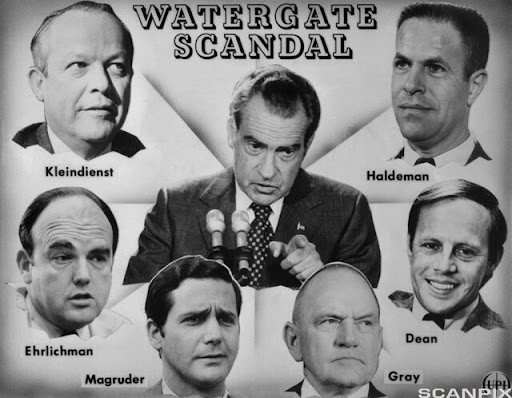

– Начать, пожалуй, стоит с признания: цена журналистского слова наиболее очевидна тогда, когда журналист рискует больше всего. Тема, жанр, личность журналиста – все это, безусловно, влияет на публицистическую значимость материала. Но, на мой взгляд, лучше всего она выражена в журналистском расследовании, что называется, по закону жанра. В качестве эталона расследовательской журналистики выделю Уотергейтский скандал (1972–1974 гг.).

Американские журналисты газеты «Вашингтон Пост» Боб Вудворд и Карл Бернстайн опубликовали серию материалов, раскрывающих незаконную деятельность республиканцев, которые шпионили за демократами. В 1972 году в комплексе «Уотергейт» пять агентов пытались установить прослушивающее устройство в штаб-квартире демократов. Журналисты узнали об этом и вынесли на суд общественности. Ключевым информатором, о котором практически ничего не было известно (кроме псевдонима Глубокая Глотка), оказался Марк Фелт – замдиректора Федерального бюро расследований. В скандале был, как выяснилось, замешан президент США Ричард Никсон, который в конце концов был вынужден уйти в отставку. Такова действенная сила журналистского слова!

Другая эпохальная публикация – «Лев прыгнул» Юрия Щекочихина, скончавшегося в 2003 году (предположительно, от отравления, хотя официальная версия не подтвердила насильственный характер смерти). Она была опубликована в 1988 году в «Литературной газете». Этот материал фактически признавал существование организованной преступности в Советском Союзе. Статья основана на беседе Щекочихина с Александром Гуровым, начальником 6-го Главного управления МВД по борьбе с организованной преступностью, коррупцией и наркоторговлей. Заголовок «Лев прыгнул» – метафора коррупции. История о том, как Гуров застрелил льва, чтобы спасти человека, иллюстрирует необходимость борьбы с мафией для защиты общества. И Щекочихин, и Гуров пришли к выводу, что для борьбы нужна гласность: об этом нужно говорить и писать.

Упомяну еще одно расследование – журналиста Владимира Мукусева о бесследном исчезновении в 1991 году на дорогах бывшей Югославии двух коллег, сотрудников Гостелерадио СССР: корреспондента Виктора Ногина и оператора Геннадия Куринного. Результат журналистской работы – книга «Черная папка. История одного журналистского расследования».

– Вы правы, в основе профессиональной журналистики лежит выверенное, точное слово. Тем не менее мы видим, как иной раз даже профессиональные журналисты небрежно относятся и к фактам, и к мнениям…

– Проблема в том, что, как мы уже говорили, далеко не все осознают необходимость нести ответственность за свои действия. Гражданская журналистика, социальные сети и другие медийные новшества делают обывателя таким же популярным (а уже, может, даже и более популярным), как журналист. Однако часто нежурналисты вообще не думают о последствиях того, о чем они говорят или пишут. Тот же шок-контент, непроверенная информация, тенденциозные сведения. Ошибаются в таких случаях многие, про саму суть своих оперативных материалов редко кто задумывается. В отличие, конечно, от профессиональных журналистов. Но и они, бывает, вы правы, не всегда успевают вовремя вынырнуть из информационного потока, чтобы критически оценить факты и взвесить мнения. Проверка информации – критически важный этап, как и редактура. И, что хочется подчеркнуть, главный редактор для журналиста в первую очередь – он сам. Журналист должен уметь редактировать все, о чем он профессионально сообщает. Он всегда скептик, критически настроен ко всему, что слышит и видит.

– А кто ваш любимый журналист?

– Мне сложно говорить о любимом журналисте, их много. Но я сразу вспоминаю Андрея Константинова (Баконина) – журналиста, писателя и публициста, которого, к сожалению, не стало в 2023 году: погиб в автомобильной катастрофе. В 1998 году он основал Агентство журналистских расследований (АЖУР). Структура, которая действует и по сей день. Более того, Андрей Константинов написал десятки художественных произведений, сценарии к легендарному «Бандитскому Петербургу» и другим нашумевшим кинолентам. В 2000 году я был на его мастер-классе – под Новосибирском в санатории Сосновка. Три дня мы играли в деловую игру «Сибирия», модель журналистского расследования, и затем я адаптировал ее в учебных целях. Использую по-прежнему на занятиях, чтобы наглядно представить, как должен вести себя журналист-расследователь в проблемных ситуациях.

– И последнее. Кирилл Анатольевич, что дало журналистское образование вам?

– Журналистское образование – это универсальное образование, которое дает прочный гуманитарный фундамент. Не хочется критиковать современные учебные программы, но, на мой взгляд, в стремлении угнаться за трендами, новейшими технологиями мы упускаем из виду классические основы. Нас, к примеру, четыре с половиной года учили тонкостям русского языка, и столько же мы изучали литературу – отечественную и зарубежную. База была очень серьезная: языковая и литературная прежде всего. Конечно, нельзя забывать и о профильных, журналистских дисциплинах: от истории журналистики до ее теории – жанровых особенностях, правовых и этических нормах.

Благодаря учебе в Алтайском госуниверситете я изучил мировую и отечественную литературу, в том числе публицистическую, в тех объемах, которые изучают филологи – в этом направлении наши программы были схожи. Учеба в университете позволила мне загореться профессией журналиста. Я попробовал все! Мы работали на радио, у нас был свой радиоуниверситет, мы вели прямые эфиры, делали программу «Классный час», которая выходила на проводном радио два раза в неделю. Мы сотрудничали с газетой «За науку», снимали видеоролики. В общем, на месте не сидели. И вот, 30 июня 1999 года, мы получили дипломы. А уже 1 июля я сидел в кабинете газеты «Алтайская правда» на своем рабочем месте. Но это уже совсем другая история.

Софья ПРОТАСОВА