Ученый АлтГУ Дмитрий Герман – соавтор научной статьи мирового уровня

В авторитетнейшем научном журнале Nature вышла статья Phylogenomics and the rise of the angiosperms («Филогеномика и возникновение покрытосеменных растений». – Прим. автора). Один из ее соавторов – единственный представитель России в данном исследовании ботаник Дмитрий Герман, к. б. н., ведущий научный сотрудник Южно-Сибирского ботанического сада АлтГУ. Во время эксклюзивного интервью с ученым «ЗН» узнала, в чем заключается исследовательская значимость работы мирового уровня.

Дмитрий Александрович – специалист по систематике, филогении и филогеографии крестоцветных Евразии. За более чем 25 лет исследовательского стажа он накопил внушительных объемов ботанический материал, которым и поделился с другими авторами публикации. Всего их более ста из разных стран, в числе которых США, Великобритания, Австралия, Китай, Аргентина, Швеция и другие. Но только один ученый – из России, и это – наш герой. Сейчас он находится в очередной научной экспедиции, в Ташкенте, где изучает флору Узбекистана. Несмотря на плотный рабочий график, Дмитрий Герман уделил внимание нашему изданию, чтобы рассказать, чем так значимо опубликованное исследование.

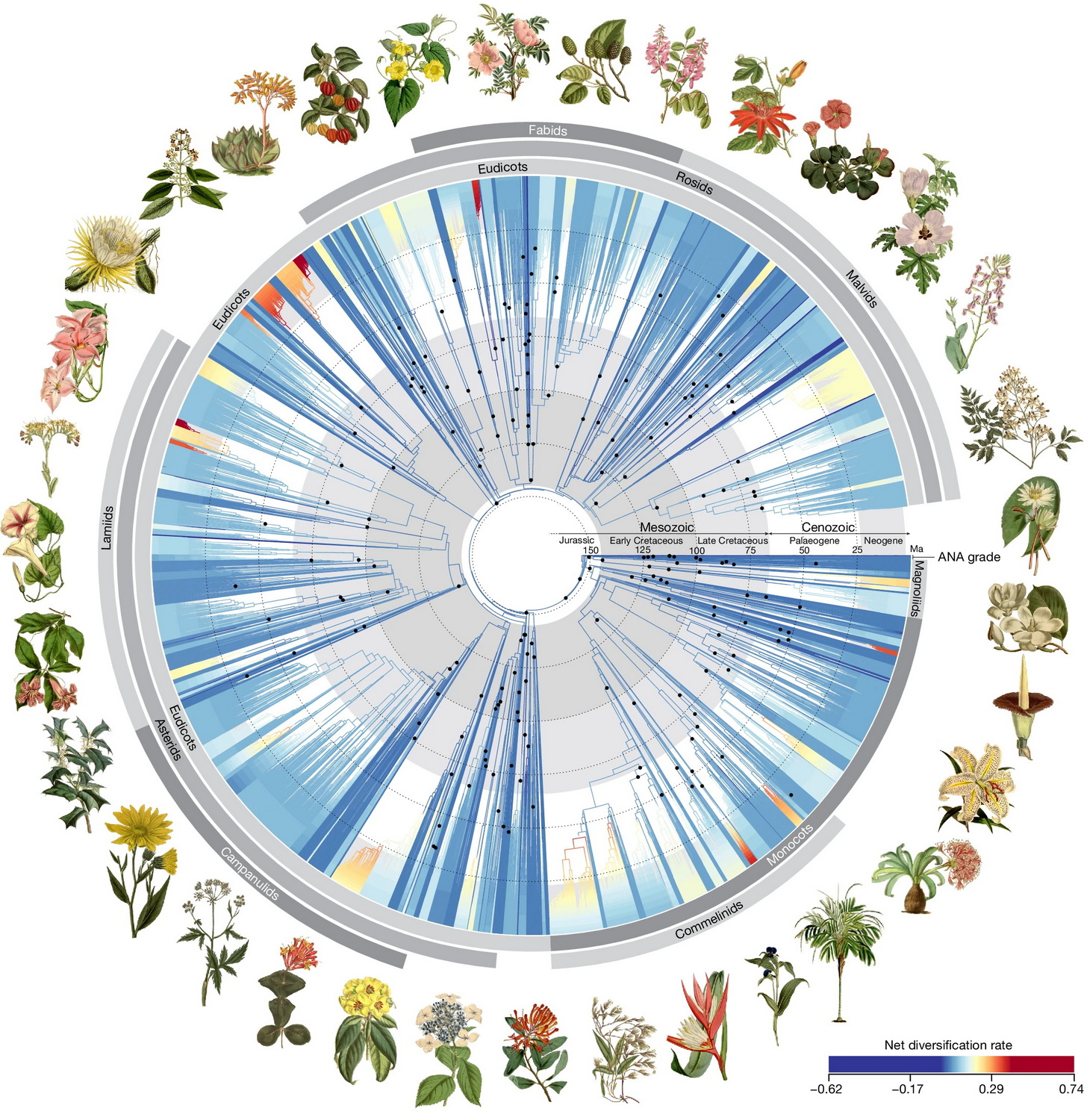

– Это исследование – результат широкомасштабного международного сотрудничества ученых около 50 стран, включая Россию. Его суть заключается в попытке пролить свет на ключевые этапы эволюции покрытосеменных, или цветковых растений, доминирующих на нашей планете. Главным результатом работы стало построение на основе комплексного анализа геномов почти 8000 родов нового генеалогического древа этого отдела растительного царства. При этом, с одной стороны, подтвердились ключевые данные предыдущих подобных исследований, а с другой – повысилась степень их достоверности, был скорректирован возраст многих групп покрытосеменных, уточнено их родство. Появились и совершенно новые, подчас неожиданные данные: например, впервые выявлено, что самое крупное среди двудольных семейство – Астровые – немонофилетичное.

То есть оно произошло от разных предков. Значит, придется уточнять границы этого семейства, так как таксономические единицы любого уровня должны быть монофилетичны, – подчеркивает соавтор статьи Дмитрий Герман.

Ученый также объяснил, что хотя для исследования приоритет был отдан недавно собранным образцам растений, в тех случаях, когда такой материал отсутствовал, привлекались и более старые образцы, собранные свыше ста и даже почти 200 лет назад. Достижение качественно нового уровня исследования оказалось возможным благодаря включению беспрецедентного числа представителей покрытосеменных – около 8000 родов из 13600 существующих, представляющих все 416 семейств и 64 порядка, а также анализу гораздо большей части генома (353 ядерных гена), чем в предыдущих подобных работах.

– Главный принцип, которым мы руководствовались при отборе материала, – таксономический. Он подразумевал включение всех семейств и порядков, а внутри семейств – базовых родов, наилучшим образом отражающих генетическое разнообразие и структуру соответствующих семейств, то есть представляющих основные филогенетические линии внутри них.

Кроме того, для вычисления времени возникновения и диверсификации всего отдела покрытосеменных (цветковых) в целом и всех его групп рангом от семейства и выше было использовано 200 фоссилий – ископаемых остатков растений установленного возраста, использовавшихся для калибровки итогового филогенетического дерева. Такой подход обеспечил не только фундаментальный характер исследования, но и его безусловную научную новизну, – уточняет Дмитрий Александрович.

Конечно, исследование такого уровня – удовольствие не из дешевых. Нужно дорогостоящее высокотехнологичное оборудование, прежде всего секвенатор, а также расходные материалы, те же реактивы и меченые нуклеотиды, соответствующие компьютерные мощности и программное обеспечение. Несмотря на кратное снижение в последние годы стоимости работ по расшифровке последовательностей ДНК, в том числе фрагментов большой длины, проведение подобного масштабного исследования требует существенных финансовых вложений.

Помимо этого, потребовалось также привлечение широкого спектра специалистов – от систематиков различных групп, гарантировавших верность определения включенного в анализ материала, до биоинформатиков и эволюционных биологов. Отсюда – необходимость объединения усилий множества ученых из ведущих научных институтов разных стран. Основная часть работ была выполнена коллективом Королевских ботанических садов Кью, располагающим огромной коллекцией нужных для комплексного биологического анализа данных. Это исследование поддержал крупнейший Фонд Каллева (The Calleva Foundation).

– …Да и поиск растений в природе тоже, бывает, обходится в копеечку. В частности, если мы говорим об эндемиках, то есть растениях, существующих только на определенной, обычно небольшого размера территории, которые произрастают, скажем, в Йеменской Республике, Мьянме или в различных регионах Африки. На данный момент многие из таких растений являются малоизученными. И дело не только в труднодоступности самих регионов, часто характеризующихся непростой орографией вкупе с инфраструктурными проблемами, но и в социальной нестабильности: в некоторых странах идут войны, подчас десятилетия напролет. Соответственно, в лучшем случае ботанический материал из таких проблемных мест представлен немногочисленными старыми сборами, далеко не в полной мере отражающими биологическое разнообразие этих территорий. Поэтому там еще много непознанного, – уверен Дмитрий Герман.

По словам Дмитрия Александровича, в мире растений очень много интересного и удивительного, но даже любое обнаружение нового вида – это чудо. И далеко не всегда открытия происходят где-то «на краю Ойкумены», куда еще не ступала нога ботаника: изрядное число описываемых в настоящее время видов уже есть в гербариях, просто они либо никак не определены, либо определены приблизительно или, чаще всего, неверно. Осуществляемая в последние десятилетия в глобальном масштабе оцифровка гербарного фонда (и гербарий АлтГУ здесь не исключение) ускоряет процесс познания, открывая доступ для специалистов к недоступным для них ранее коллекциям.

Возвращаясь к статье: данный труд представляет собою существенный шаг вперед в познании становления цветковых растений. Полученный результат будет основой для дальнейших работ по систематике, филогении, филогеографии, исторической биогеографии и другим направлениям как в пределах ботаники, так и на стыке с другими науками о Земле. В частности, если говорить о систематике, по итогам исследования будет скорректирована принятая в настоящее время классификация отдела цветковых, опубликованная в 2016 году (APG IV).

– Если говорить о прикладном значении нашего исследования, хотя непосредственного выхода на практический результат оно не имеет, вся история естествознания свидетельствует о том, что, во-первых, если такого результата нет сейчас, это не значит, что он не появится потом, а во-вторых, все прикладные научные работы и любые адекватные практические действия обязательно базируются на фундаментальных знаниях. В конечном итоге мы выполняем социальный заказ на освоение мира через его познание – чем не практический результат? – говорит Дмитрий Герман.

Аркадий Шабалин