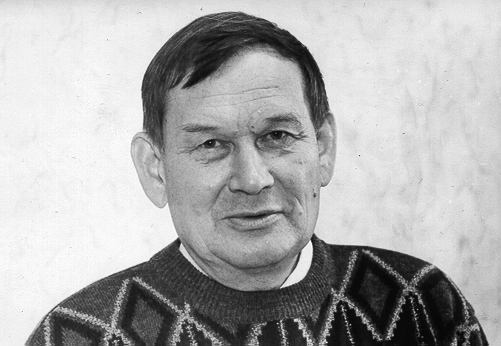

30 мая 2024 года на 85-м году жизни не стало Валентина Яковлевича Баркалова, профессора АлтГУ, одного из преподавателей, стоявших у истоков нашего университета, создателя политологического образования на Алтае.

Предлагаем вашему вниманию интервью с Валентином Яковлевичем, сделанное нашей газетой на его 60-летие (N 28, 21 сентября 1999 года).

Твои люди, университет

Первый философ

В начале сентября исполнилось 60 лет первому философу АГУ, фактическому основателю кафедр философии, научного коммунизма, а позндее, уже в “демократические” времена – политологии В.Я. Баркалову. Кроме того, 2 апреля сего года под непосредственным руководством Баркалова был открыт целый новый факультет – политических наук. Валентин Яковлевич – декан ФПН, завкафедрой политологии, беседует с корр. “ЗН” о времени и о себе.

– Для “затравки”, Валентин Яковлевич, расскажите немного о себе. Расставьте основные вехи своей жизни.

– Это трудно. Но попробую. Родился я ровно 60 лет назад в селе, где рос, воспитался и закончил среднюю школу. Коренной алтайский.

Родители – тоже коренные алтайцы, крестьяне. Прапрадеды пришли: со стороны деда – с Тамбовской губернии, а со стороны бабушки – с Орловской (линия отца). Они осваивали земли за Бийском, по реке Ануй, в предгорной части. По линии матери предки тоже выходцы все без исключения оттуда, но селились в Красногорском районе в селе Быстрянка – за Сростками (и ничуть не хуже Сросток).

Школу закончил с опозданием, в 18 лет – из-за войны и послевоенного тяжелого времени.

После школы прошел армию. Тогда армия была другая, и от нее я получил много. Пусть меня называют “коммуняка” (ну и ничего, я не против), скажу, что в школе я занимался общественной работой, с 7 класса стал секретарем комсомольской организации школы и возглавлял ее три года. В армии был заместителем командира взвода, танка, вступил в партию, на последнем году меня избрали секретарем первичной партийной организации роты.

После армии некоторое время работал в школе учителем, закончил Московский университет факультета философии, после чего окончательно уехал в Барнаул и начал работу преподавателя вуза. Поработал ассистентом кафедры философии в сельхозинституте 7 лет, защитил диссертацию. А тут был образован наш университет и я фактически работаю здесь с первого дня образования университета, преподавая логигу, затем дилалектический материализм,историю философию, позднее научный коммунизм.

С меня начался формироваться коллектив философов. Я был первый философ в университете. Вторым, кто пришел, была Людмила Алексеевна Кащей. Коллектив будущей кафедры философии формировался на кафедре политэкономии, которую затем переименовали в кафедру философии и политэкономии, где и была организована секция философии. Первый коллектив, сформированный мной в рамках философии, насчитывал 14 человек и “обслуживал” такие специальности как логика, философия (диамат и истмат), научный коммунизм, этика, эстетика.

Руководить я стал с образованием кафедры научного коммунизма. И вот 17-й год я работаю на должности заведующего кафедрой. Вся моя жизнь, творческая и остальная, – связана с университетом. Если говорить о наиболее плодотворных (с точки зрения отдачи обществу, университету), годах, конечно, это последние 6-7 лет.

– То есть уже во времена “демократии”…

– Да. Дело в том, что нас, как подопытных кроликов, бросили совсем и сказали: “Выживайте. Научный коммунизм преподавать нельзя, а потому ищите, что хотите в рамках возможных программ”.

Нигде кафедры научного коммунизма не сохранились, они рассыпались, а мы кафедру трансформировали на первых порах в “теорию социализма и политологию” – изобрели такой курс. Постепенно переросли в чисто “политологию”. Это дало возможность нам еще до открытия специальности “политология” выжить. Основной костяк современной кафедры сформировался именно тогда.

Затем началось интенсивное открытие всяких специальностей и кафедра приложила все усилия для открытия политологии. А еще через год открыли вторую специальность – теологию. В результате всех этих усилий нам удалось образовать факультет. Мы благодарны историческому факультету, с которым вместе росли.

– Выходит, те перемены, которые произошли в обществе, дали вам возможность развернуться, и в то же время вы сохранили верность коммунистическим убеждениям. Что это – верность боевой молодости, лучшим годам жизни, когда вы были в комсомоле и вступали в КПСС, жили полнокровной жизнью, или что-то другое? Каковы на самом деле ваши взгляды и убеждения?

– Раньше были свои возможности. И я не знаю, какие были бы результаты при той системе. Может, было бы сделано больше. Ведь то, что мы сделали за последние годы – это результат отчаянной борьбы за существование преподавателей- обществоведов, прежде всего занимавшихся научным коммунизмом. Это чисто политическая дисциплина. И мы спасли себя, нашли другую форму. Это была жестокая борьба, результат колоссальных усилий преподавателей над собой. Пришлось осваивать совершенно новые области, разрабатывать новые курсы, для которых не было ни программ, ни литературы.

– Освоив политологию, вы уже нашли свою нишу. Зачем же вам нужны были еще дополнительные хлопоты, которые неизбежно влекло открытие еще одного направления – “теологии”? И, тем более, целого факультета? Ведь вам можно почивать на лаврах, у вас огромный моральный капитал в коллективе. Оставались бы завкафедрой, “простым” профессором и жили бы себе припеваючи…

– Политологию мы открыли потому, что уже были знакомы с политическими учениями (научный коммунизм – одно из них, а через критику буржуазных теорий мы знали и другие политические учения).

Что касается теологии – вопрос очень интересный и мне его многие задают: “Что с вами произошло” и т.д. Наверное, отчасти это дань конъюнктуре. Но не это главное. Это продолжение все того же стремления к выживанию, чтобы в этой жизни закрепиться. Ведь одновременно на других факультетах идет бурный рост специальностей. Мы также втянулись в этот процесс. Открывая теологию, мы нашли ту нишу в Алтайском крае, на юге Западной Сибири, которая не заполнена. Потребность в теологическом образовании в обществе есть, она большая, ее должен был кто-то заполнить. Кто? Наверное, тот, кто понимал значение этого направления. Такими людьми оказались: наша кафедра, мои коллеги, руководство АГУ (бывший ректор В.Л. Миронов).

Что касается создания факультета… Можно было остаться отделением и не ставить вопрос. Но рост специальностей на историческом факультете стал тормозом развития учебного процесса, качества подготовки специалистов и научной работе. Дальнейшее углубление учебной работы, методической, издательской деятельности, научной работы, кадровой – требует самостоятельности. Кроме того, в создании факультета был заинтересован и ректорат. А база – есть полностью. Мы набираем студентов столько же, сколько набирают математики, химики, биологи – по 50 человек.

– Выходит, через 3-4 года вы сравняетесь по числу студентов?

– А мы уже сравнялись. У нас ведь есть заочники. С последним набором у нас около 370 человек!

– В 1973 году весь университет имел всего лишь 300 студентов.

– Совершенно точно. А на нас смотрят пока еще как на непонятно что. А у нас есть все, за исключением площадей. Разрядка произойдет после ухода историков в новый корпус, когда мы займем третий этаж главного корпуса.

– Какими вы видите свой факультет лет через 5 – 10?

– Вы задали очень интересный вопрос. В принципе, в наших силах, в силах нашего университета создать по-настоящему мощный факультет политических наук. Но есть причины, которые ограничивают наш рост и продвижение вперед. К сожалению, в рамках других факультетов находится ряд уже открытых специальностей, которые имеют самое непосредственное отношение к разряду политических наук. Это: “связи с общественностью” (“public relation”), которые функционируют в рамках филологического факультета, это “международные отношения” (истфак), наконец, это “муниципальное управление” (ЭФ). Если бы все эти специальности и направления объединить в рамках факультета, то уже сейчас Алтайский госуниверситет получил бы сильнейший, не имеющий себе равных за Уралом факультет политических наук.

– И вы смогли бы его возглавить?

– Я бы смог, конечно. Но дело в том, что для меня дело важней занимаемой должности. И если я кого-то не устраиваю, я немедленно уйду – ради интересов дела, ради славы и процветания университета.

– Итак, в настоящий момент вы достигли пика своей профессиональной и общественной активности. И это несмотря на возраст (многие российские мужчины до 60 лет просто не дотягивают). Впрочем, для кого-то это очень много, а для кого…

– Вот именно. Я и сад имею уже 30 лет и считаю, что должен иметь и дальше.

– Кстати, о саде. Помнится, на лекциях, когда вы нам, студентам 70-х (первых наборов), открывали глубины диамата, безупречность логических построений и тайны истории философии (а я считаю вас одним из главных своих учителей), вы обмолвились о своем крестьянском происхождении, причем, сказали это с явным удовольствием. Происхождение “от корней” для вас существенно? Или неважно, кто из какой среды вышел?

– Однозначно должен сказать, что я не хотел бы выйти из семьи интеллигенции. А из семьи крестьян и рабочих – очень просто.

Объясняется это тем, что я знаю народ. И в моем характере нет крайностей, в том числе политических.

– Судя по вашим выступлениям на Ученом совете, вы, скорее, центрист…

– Я знаю подлинную народную культуру. Я не отождествляю народ (рабочих, крестьян, т.е. простых тружеников) с пьяницами. Я вырос в здоровой семье. Меня окружал здоровый деревенский быт, где люди работали. Это люди труда. И разговоры о том, что русский человек – ленивый, не просто ложь и клевета. Это издевательство над своим народом. Русский крестьянин всю жизнь занимался трудом, ра-бо-тал! С утра до позднего вечера: в колхозе – совхозе, а потом приходил домой и там работал, а когда не хватало времени, прихватывал ночь. Крестьяне жили трудовой жизнью. И так было испокон веков, из поколение в поколение. Только раньше они работали в своем хозяйстве (в Сибири) или на помещика (в европейской России). Русский народ – самый трудолюбивый народ. больше, чем русский народ, никто в мире не работает. Никто. Другой момент – почему русские не богаты. Не надо их смешивать.

– Может быть, потому, что русские не такие жадные, как другие народы?

– Здесь много причин. И прежде всего это геополитические причины.

Исторические традиции. Положение России в мире. Россия для всего мира всегда была пугалом. Это “страшный русский медведь”, которого всегда боялись в Европе и до сих пор боятся. России еще и союзников приходилось кормить. А без союзников жить нельзя. А теперь никого нет – ни союзников, ни друзей.

И я все время работаю. Все, чего я достиг – результат того, что я вырос в крестьянской семье и в трудовом крестьянском окружении.

Это высоконравственные люди. А что иногда поматерятся, ну так что…

– Вы – прежде всего ученый и педагог, хотя, конечно, сейчас заняты скорее всего исключительно организационными хлопотами…

– Все время на это уходит. Более того, много времени я трачу на преподавание. Только в нынешнем году несколько сократил аудиторную нагрузку. Причина в том, что в прежние годы читать было некому. И до сих пор у меня как декана и завкафедрой нагрузка огромная. Это требует определенных усилий, уровня знаний – на лекцию ведь дураком не пойдешь! Я не могу ходить просто так, лишь бы отчитаться. Естественно, научный КПД сейчас мал. Но я сейчас занимаюсь ОРГАНИЗАЦИЕЙ научной работы, того, что имею, через аспирантов и т.д.

– Что вас сейчас более всего интересует в научном плане, какие направления?

– Раньше был более широкий диапазон, а теперь, с открытием факультета, областью моих научных интересов остается только история политических учений, в частности, русская политическая мысль. Люблю я древних, греков особенно.

– Кем в России двигалась политическая мысль?

– Здесь мы имеем богатейшие традиции. Та политическая мысль, которая развивалась на протяжении с ХI до конца ХVII века в рамках православного богословия, отстаивала идеал Святой Руси…

– Пока не пришел “антихрист” Петр?..

– Думаю, этот идеал к этому времени исчерпал себя, всему ведь есть конец. С приходом Петра Первого образовалась империя и пришел светский политический идеал “Великая Русь”. вокруг него строилась ВСЯ, официальная и неофициальная политическая идеология. Даже все оппоненты все равно не отказывались от этого идеала Великой Руси, так же как раньше не отказывались от идеала Святой Руси.

После Октябрьской революции и образования Советского Союза поменяли слова “Великая Русь” на “Великий Советский Союз”. Это вошло в гимн, причем слова “Великая Русь” там тоже сохранились.

Как видим, это не выдумка большевиков, а продолжение политической традиции. Более того, структуру государственного устройства большевики взяли из иерархии церковной и монархической. Именно потому они и победили, что последовали (вольно или невольно) за русской национальной политической традицией, опираясь к тому же на мощную, хорошо организованную партию. А сейчас ни структуры, ни идеи – ничего. Развалился Союз, разваливается Россия.

И спорят, как выработать официальную идеологию, какой она должна быть. Но идеологию ни с того ни с сего не выработаешь. Идеология должна быть преемственной. А нынешние “идеологи” ничего от Советского Союза брать не хотят. Более того, отбрасывают даже и Петровские времена. Самое большее, что предлагают консервативно-православные слои – вернуться к допетровским временам – к идеалам Святой Руси. Но к прошлому возврата нет.

– Ельцин как-то обмолвился: “Нам нужна национальная идея”. А потом, видно, забыл…

– Национальная идея не приходит просто так, по желанию “сверху”.

Она приходит САМА, как само пришло христианство на Русь. Чтобы пришла национальная идея, общество должно что-то подготовить и выродить. И тогда приходит один человек или группа людей, которые схватывают это все и формулируют эту идею. А все эти разговоры сейчас бесполезны: нет ее и не будет. Ибо нет ничего того в обществе, что бы хорошо функционировало и было привлекательно как национальное. все, что было национального, оплевали под видом оплевывания коммунизма. Идеи не выдумывают, они возникают сами.

– Но ведь существует идея демократии (западного образца), которую нам пытаются навязать извне. Это же не наша идея, не русская.

– Это очень сложный вопрос, мы уходим от темы, от моего юбилея.

– В таком случае, какие книги вы в обязательном порядке посоветовали бы прочитать нынешним молодым людям? Назовите имена наиболее выдающихся философов мира. Какое место в мировой философии занимает русская философия?

– Я могу привести примеры лишь из истории философии. Говорить о выдающихся умах ученых-современников нельзя – об этом судить может только история. Они все известны: Конфуций, Платон, Аристотель, Христос…

– А разве Христос был философ?..

– А кто он был?

– Говорят, сын Божий.

– Это вопрос другой. Он ведь был сын человеческий. И я о нем сужу как о великом философе… Магомет – тоже великая личность. В наше время – величайшая личность в политике – Маккиавелли. Затем плеяда: Гоббс, Локк, французы вольтер, Гольбах. Немцы – Кант, Гегель, Маркс. Это мы отбросили Маркса, а в истории философии с ним считаются. Я не могу назвать великим философом Ленина, но он также был великим человеком. С его именем связаны все последующие события ХХ века. Из наших великим был первый русский митрополит Илларион. Он первый осознал русскую национальную идею! Если говорить о Х1Х веке, как бы вы ни хотели, великим был Герцен.

Крупными мыслителями были славянофилы – Хомяков и Киреевский. Без них был бы невозможен взлет русской религиозной философии. Другое дело – как она потом развернулась. А развернулась она не столько в православие, сколько в либерализм со скатом в протестантизм. Из православных крупными философами следует считать Владимира Соловьева – это величина.

– Нам, к сожалению, не преподавали русскую религиозную философию…

– Это не так, ты подзабыл мои лекции. Х1Х век полностью преподавался, а вот те, кто перешел в век ХХ и после революции эмигрировал, были отсечены. И сейчас нам пытаются внушить: мол, вся философия осталась там, за рубежом, а здесь, в Союзе, никакой философии не было. Получается обрыв, который пытаются ликвидировать и создать современную философию. Ничего не получится.

Плохая или хорошая, но страна, ученый мир, в том числе и естественники, жили, творили и развивались в рамках марксистской философии, диалектического и исторического материализма. И здесь есть много крупных философов. Они понимали действительность, видели ее достоинства и недостатки. А вот трагедия эмигрантской философии не только в том, что их выгнали, а в том, что они не пошли с тем народом, который пошел дальше.

(Как и куда пошел народ – это другой вопрос). Они, философы-эмигранты, жили старым багажом. Та философия уже никак не была связана с действительностью. А ведь Гегель-то прямо сказал: философ – это дитя своего века. Они остались детьми Х1Х века. ХХ веку они ничего не дали по большому счету. Ибо ХХ век пошел своими путями.

Если у нас философия развивалась “на кухне”, то там она развивалась тоже в узких кружках. Но здесь все-таки они жили со своим народом, а там они были на чужбине. Теперь их на Родине не понимали. Дети – и то их не понимали, так как плохо знали русский язык.

Возвращаясь к проблеме национальной идеи, следует сказать, что сейчас ее просто невозможно сформулировать: страна в хаосе.

Чтобы сформулировать сегодня национальную идею, надо, чтобы жизнь как-то отстоялась, устоялась…

– Так ведь не дают: вчера была Чечня, сегодня Дагестан, завтра где-нибудь еще…

– То-то и оно.

– Кажется, Марксу принадлежат слова: “Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его”. Есть ли у вас готовые рецепты “переделки”? Как вывести Россию из тупика, в который ее завели?

– Единственный правильный путь, которым нужно сейчас идти, – делать то, что делал Примаков.

– Так ведь он, говорят, вообще ничего не делал.

– В этом и суть. Хорошее управление тем и отличается от плохого, что его не должны замечать вовсе, как будто его и не существует.

Но Примакова убрали. Больше пока надеяться не на что. Разве только на новые выборы. Но еще не известно, состоятся ли они.

Думаю, выборы в Думу состояться могут, а вот президентские – под вопросом. Поводов для их отмены предостаточно. Например, война в Дагестане. Ведь, по большому счету, что такое несколько тысяч боевиков? Пустяк для хорошей армии. Но в том-то и беда, что армии у нас нет, она развалена. Некому воевать. Нет и политической воли. Вернее, она есть, но направлена в другую сторону…

– Есть в вашей жизни “отдушина”? Как вы отдыхаете?

– Нет у меня отдушины. Я уже давно понял, что лучший отдых – смена работы. И не только умственной на физическую, но и с одного вида умственной на другую.

– Удается ли вам сегодня почитать?

– Практически нет. Хотя книг я прочитал очень много. Русскую классику – практически всю, в школьном возрасте, начиная с класса 8-го. Много читал и в армии. Именно поэтому в наряд просился в кочегарку, где можно было урвать немного свободного времени. Прочитал также мировую классику. С годами удавалось читать все меньше. И вот сейчас чтение свелось к нулю.

– Из каких источников черпаете информацию: газеты, радио, телевидение?

– Изо всех, но более всего из вечерних новостей по всем каналам телевидения, которые потом сам анализирую.

– Валентин Яковлевич, 60 лет – это рубеж, на котором можно подвести какие-то жизненные итоги, разумеется, предварительные. Если оглянуться назад, то, на ваш взгляд, удалось ли вам достичь тех целей, о которых вы мечтали?

– Скажу прямо: нет, не удалось.

– Но вы добились многого…

– Тем не менее. Я мог бы добиться гораздо большего. И уже мечтам моим осуществиться не удастся, хотя срок, который мне отпущен, думаю, составляет еще лет сорок. Из них 25 смогу активно работать и жить полнокровной жизнью. Но ведь есть возрастной предел развития умственных возможностей. Это тоже надо учитывать.

Беседовал Владимир Клименко

Газета “За науку”, N 28, 21 сентября 1999 года