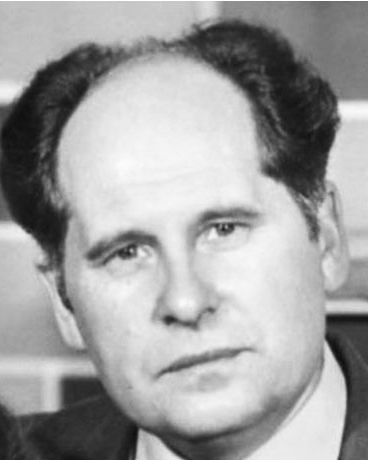

Легендарный преподаватель профессор кафедры географии и геоинформационных систем Юрий Иванович Винокуров отметил 85-летний юбилей. Юрий Иванович стоял у истоков не только Института водных и экологических проблем СО РАН, но и географического факультета АлтГУ. Уже более 50 лет профессор ведет научно-педагогическую деятельность. В 1991–1993 годах он возглавлял кафедру географии и ГИС АлтГУ, а в 1995–2016-х был директором ИВЭП СО РАН. Юрий Винокуров – автор и соавтор более 350 научных работ, в том числе 10 монографий и 2 изобретений, участвовал в подготовке и выпуске 5 карт и 3 атласов. По случаю юбилея Юрий Иванович дал большое интервью «ЗН».

– Юрий Иванович, с чего начался ваш путь в географической науке?

– Я окончил школу, когда мне было шестнадцать лет. В этом возрасте мы все были романтиками – хотели классом поехать на масштабную стройку Братской ГЭС. Нас, конечно, не взяли: на стройке нужны уже опытные специалисты, а не вчерашние школьники. После выпуска появилась возможность съездить в настоящую географическую экспедицию в село Курай близ границы с Монголией. Захватывающие горные виды, поездки в Акташ… Мне хотелось, чтобы эта романтика продолжилась, поэтому к осени я поступил в Томский государственный университет на географа-системщика. Томск поразил всем! Своим университетом, людьми, историей, старинными зданиями и, конечно, тем, что Томска на этом месте могло и не быть. Томск – город моего становления как ученого. Здесь же я создал семью, обзавелся интересной учебой и работой. Со второго по пятый курс преподавал географию в одной из томских школ. Каждый год мы с группой ездили в дальние практики по Алтаю и Красноярскому краю. А в 1963 году я окончил университет по специальности «физическая география».

– Но в Томске вы все же не остались…

– Я начал искать себя. Волей судьбы снова оказался на Алтае, в уже полюбившемся Акташе, где начал геологическую службу – занимался разведкой ртутных месторождений. Позже читал лекции по географии стран мира в Горно-Алтайском педагогическом университете. Но и этого мне казалось мало – пошел работать в крупную проектную организацию «Алтай гипросельхозстрой», в которой трудилось около 800 человек. В зону действия нашей организации входили Кемеровская, Томская и Новосибирская области, а также Горный Алтай. Стал специалистом по гидрогеологии и за десять лет прошел от должности простого инженера до начальника отдела изысканий института, был и главным инженером разных проектов, в частности по водоснабжению населенных пунктов, проектированию гидротехнических сооружений и объектов мелиорации. Работая в проектном институте, в 1973 году я защитил кандидатскую диссертацию «Ландшафтная индикация в инженерно-геологических и гидрогеологических изысканиях». Так создавалось новое направление в эколого-географических исследованиях – индикационное.

– Что такое ландшафтная индикация?

– Любой человек рождается индикационщиком. По внешним особенностям территории он определяет наличие тех или иных природных взаимосвязей между обликом местности и наличием нужных для жизни условий (наличие пресной воды, пригодность земли для ведения сельского хозяйства, наличие полезных ископаемых и др.). Это конкретные знания, нужные для жизни.

– Юрий Иванович, напротив вашего рабочего места располагается карта, но, судя по множеству цветов на ней, это не обычная физическая карта…

– Именно так! Это ландшафтная карта нашего региона – основа для географа. Географ должен всегда мыслить системно, а такая карта как раз в этом помогает: учитывает разные природные компоненты: почвы, растительность, животный мир, деятельность человека, экологическое состояние.

– Как настоящий географ расскажите о местах, которые вас поразили. Если бы вы писали путевые заметки, о чем бы точно рассказали?

– Поразили меня Москва и Ленинград (это само собой разумеющееся), город Владивосток, его центральная часть, университет на острове, Амурский залив. Случилось так, что я был на конференции в Калининграде, а на следующий день должен был оппонировать защиту докторской диссертации в Институте географии во Владивостоке. Так за сутки побывал в самой западной и восточной точках России. Третьим таким впечатляющим городом стал Киев, мать городов русских, с его древними церквями, Крещатиком и Дарницей в пойме Днепра. Следующий город – Ереван с озером Севан и Апостольской церковью на окраине озера. Говорили мы о Калининграде, о нем тоже есть что рассказать: мемориальный комплекс Канта, Куршская коса! Именно на Куршской косе снимали легендарный фильм «Белое солнце пустыни». В Китае бывал в Пекине, Урумчи, Тяньцзине, но поразил меня Далянь – некогда наш русский Порт-Дальний. Он похож на Владивосток, стоит в прекрасной бухте. В Даляне раскинулась самая большая площадь в Восточной Азии – Синхань.

– А как началось ваше сотрудничество с Академией наук?

– Однажды мне поручили интересный, но сложный проект: устранить подтопление поселка Актал в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Я был единственным кандидатом наук в нашей проектной организации, поэтому и взялся за него. Что важно отметить, поселок подтапливался именно в зимнее время, подземные воды выходили на поверхность и разрушали все хозяйственные постройки. Было два решения: построить заново на сваях все строения или же перенести сам поселок на 200−300 метров на более возвышенную территорию. Проконсультировался в Якутске, затем подготовил письмо от правительства региона в Совет Министров РСФСР. Через месяц пришел ответ – выделили деньги на перенос поселка. Сейчас этот поселок называется Жанаул, он находится за Кош-Агачем. Случай этот меня так вдохновил, что я решил предложить свою кандидатуру Академии наук – в свои 33 года я защитил кандидатскую. Молодой, энергичный, приехал в Сибирское отделение Академии наук на прием к Андрею Алексеевичу Трофимуку, геологу, академику, заместителю председателя СО РАН, Герою Социалистического Труда, который во время войны открыл «второй Баку» на Урале – крупное нефтегазовое месторождение. Я тогда никакой субординации не знал, сразу же пришел в приемную, представился да и заявил о своем желании работать. Однако Андрей Алексеевич очень внимательно меня выслушал и действительно предложил создать лабораторию в Барнауле от иркутского Института географии СО РАН. Так образовалась первая ячейка Академии наук в Барнауле – Алтайская лаборатория экологии и рационального природопользования. Штат лаборатории, из которой впоследствии вырос ИВЭП, составлял тогда всего восемь человек и расширился до 33. В 1987 году институт окончательно оформился, получив название, которое носит до сих пор.

– Вы стояли у истоков еще и нашего Географического факультета АлтГУ вместе с Виктором Семеновичем Ревякиным, легендарным исследователем и общественным деятелем. Расскажите, как это было?

– Виктор Семенович родом из села Куяча в Алтайском крае. После школы он поступил на геолого-географический факультет Томского государственного университета, где впоследствии много лет работал, защитил диссертацию и получил звание профессора. На заре 1980-х годов Виктор Семенович принимает решение вернуться в родные края и довольно быстро находит себе занятие по душе – становится профессором в открывшемся АлтГУ и принимает деятельное участие в его развитии. Когда Виктор Семенович приехал в Барнаул, мы вместе пошли к Василию Ивановичу Неверову, первому ректору нашего университета. Василий Иванович сразу пригласил Виктора Семеновича на должность профессора. В начале 80-х годов в молодом АГУ уже было 8 факультетов: юридический, экономический, филологический, исторический, математический, биологический, физический, химический. Не хватало географического! Мы очень хотели создать группу географов, но это оказалось не так просто. Организовать набор группы можно было с разрешения не только министра образования РСФСР, но и министра образования СССР. Ревякина же в Москве знали не только как ученого, а еще и как альпиниста: на Алтае он поднимался на гору Белуху. Однажды он даже снялся в роли капитана Ревякина в военном фильме у Рениты Григорьевой, которая приезжала на Алтай. Впоследствии дружба с ней сыграла очень большую роль в этом вопросе.

– А как вы сами начали работать в молодом университете?

– Я пришел преподавать экономическую географию на экономическом факультете Алтайского государственного университета по приглашению Василия Ивановича Неверова, с которым познакомился, когда работал еще в проектной организации, а он был заведующим отдела науки Алтайского крайкома партии. Василий Иванович соприкасался с нашими проектами. Тогда я был главным инженером проекта Чарышского группового водопровода по водоснабжению 142 населенных пунктов – это почти 1240 километров водопроводов. В Шипуновский, Поспелихинский, Алейский, Мамонтовский и другие районы была подана вода из подземных скважин, пробуренных в правобережье Чарыша. Представьте, какой масштабный переброс подземной воды! И это географу оказалось под силу. На участие в проекте приезжали даже студенты из Томска и проводили свои изыскания по методу ландшафтной индикации. Василий Иванович, ставший первым ректором, пригласил меня в университет. Мне представилась возможность обсуждать с ним, какие факультеты нужно первоначально создать. Юридический, филологический и биологический. Большая часть кадров, конечно же, была приглашена из Томского государственного университета. Впрочем, алтайская и томская географические научные школы до сих пор очень тесно взаимодействуют, обмениваются опытом.

– Как ученые АлтГУ сотрудничают с Институтом водных и экологических проблем СО РАН?

– Не так давно, в 2022 году, мы занимались большой работой по составлению климатического паспорта Алтайского края. Помимо сотрудников ИВЭП от АлтГУ принимали участие Наталья Федоровна Харламова и Ирина Николаевна Ротанова, доценты кафедры физической географии и геоинформационных систем, мои ученицы. Все говорят сейчас о глобальном изменении климата и связывают этот процесс в основном с преобладающим загрязнением через воздушную среду, парниковый эффект и так далее. Мы показали, что изменение климата идет циклично и зависит в том числе от 11-летних, 25-летних, 50-летних солнечных циклов. Заметьте, сколько в последние годы было землетрясений, сколько проснулось вулканов, возможно обусловленных солнечно-земными взаимодействиями. Факторов, влияющих на климат, гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Поэтому я и говорил в начале интервью, что географ должен смотреть на проблему комплексно и целостно. Отталкиваясь от климатических изменений, мы разработали рекомендации по адаптационным мероприятиям по хозяйственной деятельности в Алтайском крае. Но это пока только постановка вопроса. Для конкретных мероприятий нужна специальная проработка по адаптации всей жизнедеятельности к климатическим изменениям.

– Когда вы пришли работать в университет, наука была тесно связана с промышленностью и большими стройками. Сохраняется эта тенденция сейчас?

– Это очень серьезный вопрос (вздыхает). Я бы хотел начать с тезиса, который сам для себя сформулировал еще в молодости, а теперь говорю своим студентам и кому бы то ни было: развивая – сохраняй, сохраняя – развивай. Все мы знаем, что на том же Алтае есть прекрасные места, памятники природы и в их отношении могут быть некоторые проблемы. Но мы же не будем стоять с ружьем и не пускать туристов?! Когда мы говорим о сохранении природного объекта, нужно думать наперед о его развитии. И, конечно, научная составляющая в этом вопросе высока. В СССР был Госкомитет по науке и технике, который формулировал большие, актуальные для страны задачи. Самое главное, что сегодня изменилась роль самой Академии наук. Она стала консультационно-экспертным органом, а самоуправление наукой из лабораторий перешло в Министерство науки и образования. Раньше же крупные научные, общественные и даже политические дела проходили именно через академические структуры, это был основополагающий социальный институт. В университете не все так просто: ученому нужно защищаться, писать статьи, но кто и когда будет учить студентов? Тем не менее, будем надеяться, грядущие реформы образования расставят все по своим местам и скорректируют этот разрыв между исследованиями и преподаванием. Что такое наука без экспедиций? Что такое наука без получения новых знаний?

– Юрий Иванович, вы были директором ИВЭП СО РАН на протяжении 20 лет. С какими масштабными проектами и большими вызовами вам пришлось столкнуться за время руководства научным подразделением?

– Поначалу мы вошли в большой проект по переброске части стока сибирских рек в Казахстан и Среднюю Азию для орошения, в том числе «спасения» засыхающего Аральского моря. Чтобы оценить риски и последствия, «создали» природную лабораторию – Кулундинский канал протяженностью 180 километров, как природный аналог будущего канала переброски. Там мы наблюдали и засоление, и подтопление, изменение растительности. Было написано множество монографий и студенческих работ. Итог – не рекомендовать большую переброску. Также я бы выделил строительство Катунской ГЭС. Этот проект вызвал широкий общественный резонанс, его даже называли ртутным Чернобылем. Предполагалось, что в образованное водохранилище будет впадать река Чуя, в нее – Чибитка, в Чибитку – река Ярлу Айры. А там месторождение киновари, где добывали сульфид ртути. В наш институт обратились за оценкой вероятности ртутного загрязнения. Мы провели большую работу, серьезно изучили этот вопрос и доложили правительству России, что, если скорректировать проект, все будет нормально и ГЭС можно строить, загрязнения не предвидится. Мы договорились о том, что высота останется такой же, но шандоры, гидротехнические затворы, будут закрываться не в апреле, а в конце мая, когда пройдет основная паводковая вода. Правда, когда Советский Союз распался, проект отложили. После появился проект 55-метровой Катунской ГЭС, но его расценили как экономически невыгодный. Сейчас этот проект не забыт, ведутся переговоры о создании 10–15-метровой ГЭС с маленькими створами, мощностью в 35 мегаватт.

– Интересно, что Кулундинский канал местные жители в свое время называли стройкой века и были очень воодушевлены этим проектом. Почему же сейчас канал не используется?

– Кулундинский канал – это проект тогда еще ленинградского «Гидропроекта», созданный, чтобы проверить, как повлияет переброска воды на орошение земель. Мы же начали использовать его природную лабораторию. В Камне-на-Оби была сделана запруда, прорыто углубление возле Оби, где стоят два насоса. Они забирали воду из Оби и подавали ее в канал – 5 кубометров в час. Из обского русла он идет 30 километров, потом 20 километров на восток и там уже самотеком до села Родино. Всего – 20 тысяч га орошения на родинском и каменском участках. Ответвления от канала в Тюменцевском и Баевском районах были сделаны как раз для небольшого объема орошения. Потом на этом основании был построен еще один канал – Бурлинский. Он представляет собой 30 километров и заканчивается около озера Хорошенькое (село Бурла). Раньше для орошения земель в засушливый период использовался именно этот Кулундинский канал и скважины. А далее сельское хозяйство, да и не только оно, столкнулось с институционными проблемами. При советской власти были колхозы и совхозы – канал эксплуатировался как государственный. Сейчас же частное предприятие вряд ли может потянуть обслуживание такого крупного объекта, да и не нужен им такой объем водоснабжения.

– Но проблема орошения территорий для фермерских хозяйств все же остается…

– Конечно, но само собой есть и пути ее решения. Я считаю, что следует создать МТС. Раньше МТС расшифровывалось как машинотракторные станции, а я предлагаю создать мелиоративно-технические станции. Одна такая станция может обслуживать отдельный район, и к ней подключаются группы фермерских хозяйств. Государство заключает договор с этими фермерами, и так происходит процесс орошения земель: таких МТС можно сделать от 5 до 7 на всю территорию Алтайского края. И этого достаточно.

Анна ЗАГОРУЙКО