Историк АлтГУ Ольга Аршинцева – о мегатрендах и глобализации

Чтобы узнать будущее – надо идти к историку? С этим глобальным вопросом «ЗН» обратилась к Ольге Алексеевне Аршинцевой, к. и. н., доценту кафедры всеобщей истории и международных отношений АлтГУ, специалисту по всемирной истории и мировой политике.

«Мега» и «глоба»

Начнем с основного: главных определений. Категории «мегатренды» и «глобальные проблемы» – часть предметной области международного анализа. Мегатренды – это устойчивые тенденции развития, которые позволяют специалисту-международнику и в какой-то степени историку, опираясь на сложившиеся закономерности, определить перспективы эволюции современного миропорядка. Глобальные проблемы – то, что так или иначе делает мир единым или по крайней мере объединяет всех, преодолевая как национальные границы, так и межцивилизационные, не говоря про этнокультурные и прочие различия, которые сложились в предыдущий период развития цивилизации.

Сейчас турбулентность

Когда мы рассматриваем исторические процессы в контексте международных отношений, то прежде всего стоит обратить внимание на перспективы изменения самого миропорядка. Даже тот миропорядок, который сложился и стал предметом анализа после окончания холодной войны, существует уже примерно 35 лет – в масштабах современных темпов мирового развития это достаточно значительный срок. И сейчас мы находимся в состоянии турбулентности, высокой неопределенности. В таких условиях очень сложно проецировать закономерности, явления, характерные для предыдущих исторических периодов, на будущее. Делать это можно, но с большой осторожностью.

Уже не 1.0

Если говорить об основной проблеме, объединяющей перспективы эволюции современного миропорядка, то мы сталкиваемся с тем, что тенденции, характерные для периода, наступившего после окончания холодной войны, значительно изменились. Это особенно заметно на примере глобализации. Первоначальная ее модель, Глобализация 1.0, которая работала примерно на рубеже XX–XXI веков, себя уже исчерпала. Она была основана на универсалистском модернизационном подходе, то есть изначально уязвима, но по крайней мере объясняет, как происходило, так скажем, догоняющее развитие на первом этапе глобализации. Ее издержки проявляются именно в том, что глобальные достижения воспринимаются в мире по-разному. Это создает дополнительное напряжение, сложность для построения единой, глобальной стратегии развития. Конечно, здесь есть основания для критики идеологов первоначальной модели глобализации, которые не смогли учесть эту неоднородность. Она исходила из понимания глобализации как продолжения модернизации, исторически начавшейся в странах Запада, и при этом рассматривала западный опыт как универсальный. На волне критики этого универсализма появляется множество различных альтернативных сценариев, в том числе концепция Глобализации 2.0, обоснованная на Всемирном экономическом форуме: искусственный интеллект, блокчейн, робототехника и так далее. Несмотря на идеологические и методологические различия, большинство сценариев сводится к тому, что наряду с положительными достижениями предыдущего этапа глобализации существуют и многочисленные издержки. Если условно разделить мировое общество на модернизированное, постиндустриальное и более традиционное, то все они так или иначе испытали влияние глобализации, но в силу своей специфики по-разному. Если взять, например, Россию, то мы видим, что общество здесь фрагментированно и неоднородно. В рамках единого политического пространства сохраняется экономическая, демографическая и социальная неоднородность – это видно при сравнении мегаполисов, индустриальных центров, построенных в советский период, и обширной российской провинции (тоже, кстати, разнообразной). Эти различия отчетливо видны, если посмотреть на них, к примеру, через призму процессов внутренней и внешней миграции.

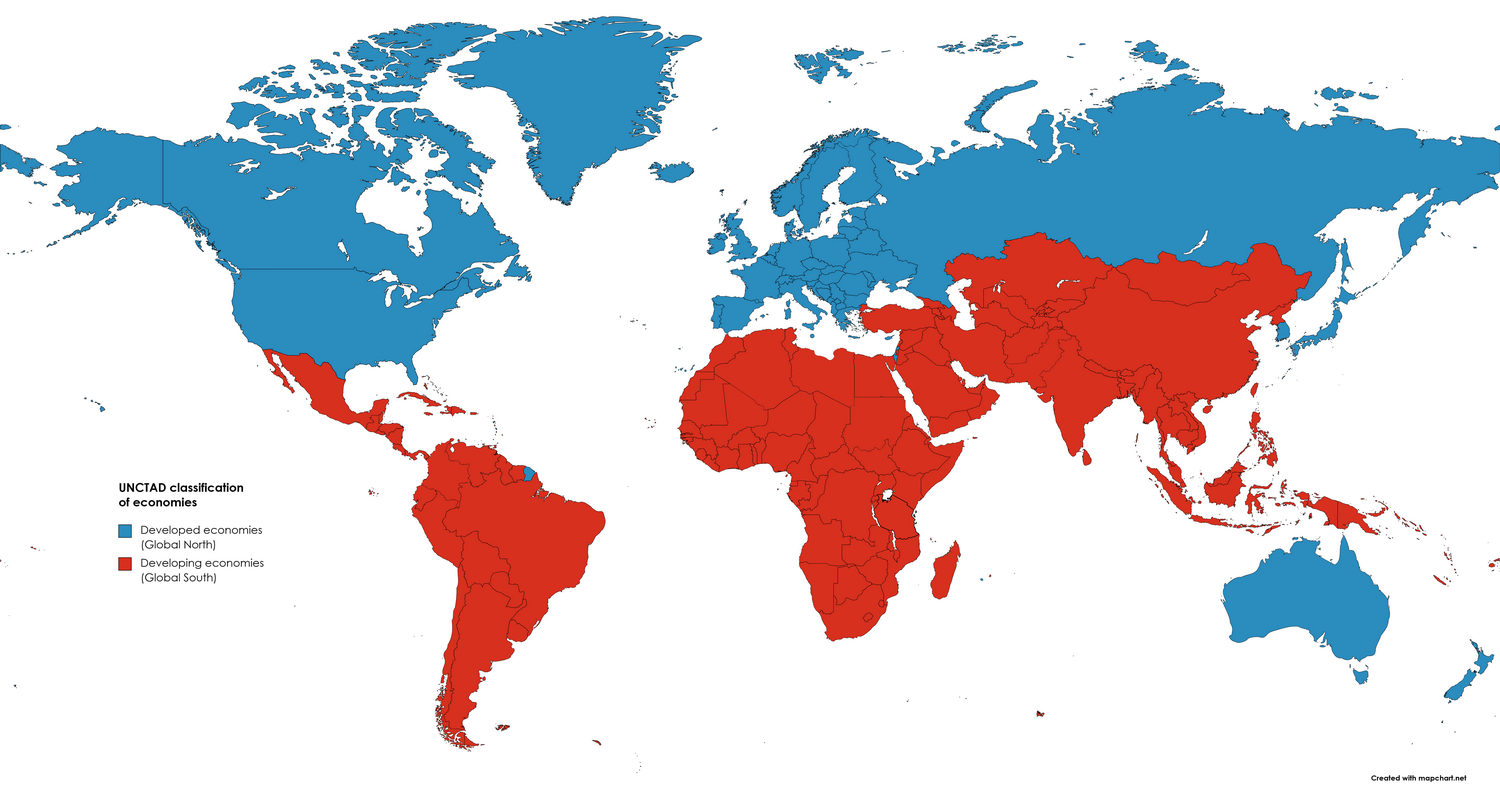

Запад – Юг

Если говорить про основные социальные издержки, то одна из главных – сохранение разделенности общества. Это создает ощущение несправедливости, поскольку распределение глобальных достижений оказалось очень неоднородным. Например, в современном глобалистском дискурсе популярна концепция Глобального Юга – Global South. Этим понятием пытаются объединить некую общность похожих по уровню развития стран, но это не совсем корректно, поскольку, как и в случае с понятием Глобального Запада, это очень условные, идеологически нагруженные категории, уходящие корнями в наследие холодной войны. Если вернуться к странам Глобального Юга, то именно для них влияние глобализации оказалось в большей степени неоднозначным. В этом и заключается социальная несправедливость. Мы наблюдаем ситуацию, когда богатые становятся богаче, бедные – беднее. Можно сказать, что это близко к концепции мир-системного анализа Иммануила Валлерстайна, где с неомарксистских позиций мир предстает разделенным на центр и периферию, связанные отношениями доминирования одного и эксплуатации других. Хотя эта аналогия и спорна, она содержит в себе разумное зерно. Например, экологические издержки ускоренной индустриализации стран периферии. На этом базируются сценарии Глобализации 2.0, которые пока что не учитывают самого очевидного проявления турбулентности – нарастания конфликтности в мире.

Иные вызовы

Есть оптимисты, которые считают, что потенциал мирового сообщества и отдельных стран позволяет справиться с этими глобальными вызовами. Однако существуют и пессимисты, которые приводят множество сценариев, подчеркивающих сложность и трудность преодоления издержек глобализации, например глобального социального неравенства, нарастания конфликтогенного потенциала в отношениях между государствами и включенность в конфликты негосударственных акторов. Конечно, это довольно поверхностная оценка, потому что, как известно, дьявол кроется в деталях. Каждый конкретный случай уникален. Даже если принять в качестве отправной точки концепцию Глобального Юга, нужно помнить, что этот термин описывает крайне неоднородное сообщество. Страны и регионы внутри этого понятия существенно отличаются друг от друга. Например, с одной стороны – Китай, он занимает особое место в мировой экономике и политике. С другой – множество других стран, которые с ним, возможно, даже не хотят тягаться и которые имеют совершенно иные вызовы. У большинства стран этого Глобального Юга, кстати, сохранился еще и постколониальный синдром.

Категорично?

Любые категоричные выводы не бывают абсолютно безоговорочными. Прогнозы, особенно политические, как правило, не сбываются: это известный факт. Однако это вовсе не означает, что не нужно заниматься прогнозированием! Наоборот, запрос на понимание будущего всегда существует, и он ключевой. Например, в современной мировой политике принято выделять, кроме традиционного межгосударственного уровня отношений, над- и негосударственные уровни с присущей каждому из них специфическому набору факторов. Основная проблема здесь: неисчислимое множество факторов и необходимость выявить наиболее значимые из них. Это особенно трудно сделать в условиях насыщенного информационного пространства, где появляются новые формы передачи и обработки данных, включая искусственный интеллект. ИИ способен давать простые ответы на сложные вопросы, но это зачастую приводит к ловушке заблуждений, которые непозволительны для экспертов и профессионалов, анализирующих международные процессы.

Эльвира ПЕТРЕНЕВА

Фото Инны ЕВТУШЕВСКОЙ

Спецвопрос

– Правда ли, что история циклична?

– В каком-то смысле цикличность – признак мифологического мироощущения, миропонимания традиционного общества. Потому что история необратима, это абсолютно линейный процесс. По сути, эта концепция цикличной истории существует в современных условиях как вариант понятного упрощения сложных явлений, чтобы «проще жилось». Она, скорее, выполняет психотерапевтическую функцию в условиях нарастания сложности современного общества.

Конечно, есть возможность каких-то исторических параллелей, но это настолько поверхностно и непрофессионально, что мы неизбежно попадаем в ловушку искажения реальной картины как истории, так и современности. Историк сходу вам назовет миллион отличий, которые будут перевешивать любое сходство.