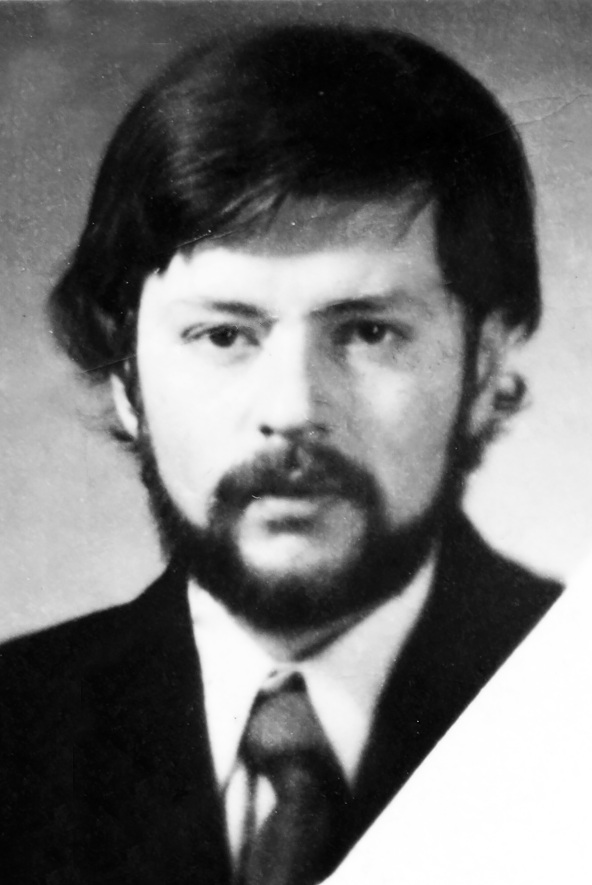

Фото Андрея КАСПРИШИНА

80 лет в этом году исполнилось Валерию Анатольевичу Скубневскому, доктору исторических наук, профессору кафедры отечественной истории АлтГУ. Выдающийся ученый посвятил университету 50 лет и 29 августа 2025 года по окончанию ученого совета, членом которого он являлся, ушел на заслуженный отдых. Корреспондент «ЗН» успела пообщаться с почетным профессором АлтГУ в его последний рабочий день и поговорить о «тайнах ремесла» одного из основателей алтайской краеведческой школы.

– Я увлекся историей еще в школьные годы: зачитывался приключенческой литературой, искал на карте мира, которая висела у меня над кроватью, редкие государства – хотел узнавать их историю. Когда я родился, в 1945 году, телевизоров же еще не было, вот и пристрастился к чтению. Жюль Верн был любимым писателем. Тогда же выходил журнал «Вокруг света», который мы выписывали. Соседи давали мне даже старые выпуски, еще с буквой Ѣ. Кроме истории, очень любил в школе географию. Скажу честно, в школе я отличником никогда не был, хватал тройки по физике и математике, но по любимой истории – были только пятерки. У нас была замечательная учительница истории, Клавдия Ивановна Буханова, которая очень достойно вела предмет. Окончил школу № 40 на улице Профинтерна, и в 1961 году поступил в Барнаульский государственный педагогический институт: я сделал свой шаг к истории, а Гагарин – навстречу космосу.

– Какие воспоминания остались у вас со времен студенчества?

– У нас были сильные преподаватели, которых сегодня, к сожалению, уже нет: Алексей Павлович Уманский, Зинаида Сергеевна Ионина, Соломон Григорьевич Левшин. Тогда я еще и не думал, что буду заниматься наукой, – все-таки нас готовили именно как педагогов. Писал курсовые на отлично, ездил вместе с группой в пионерские лагеря и археологические экспедиции. Самой археологией я не очень интересовался, но, конечно, помню тот азарт при раскопках и время на свежем воздухе. Парни в основном работали лопатами, а девушки зачищали тонкие слои, как это водится на раскопках. В 1966 году я окончил институт и решил продолжить обучение в аспирантуре Томского государственного университета по направлению «отечественная история». Диссертации там писались по истории Сибири. Родной дом для всех томских аспирантов – научная библиотека с уникальным архивом. Так мы и шли в библиотеку, с самого утра.

– Ваша кандидатская диссертация посвящена социально-экономическому развитию Барнаула в период капитализма. С чем связан выбор такой темы?

– Моим научным руководителем был Александр Павлович Бородавкин. Тогда он еще не был проректором в АлтГУ, а работал профессором в Томском университете. Александра Павловича интересовала история Алтая, и он предложил мне рассмотреть Барнаул в рамках диссертации. Но, честно говоря, он дал мне сначала более обширный период, прямо от возникновения города. Меня же заинтересовало более позднее время, вторая половина XIX века – начало XX. Впоследствии оказалось, что материала настолько много, что его хватило бы не на одну кандидатскую.

Несмотря на богатый материал, такие «городские» темы считались в научной среде немодными. Пользовались популярностью исследования рабочего класса, революционного движения, а социальная экономика оставалась в стороне. В 1971 году я успешно защитил диссертацию и остался работать в Томске в лаборатории истории, археологии и этнографии Сибири.

– Какой была научная жизнь в то время, на ваш взгляд?

– Научная жизнь была очень корпоративной: в нашем молодом коллективе выстраивалось интересное общение. Как раз тогда Сибирское отделение Академии наук принимает решение о написании коллективной монографии по истории рабочего класса и крестьянства Сибири. Были созданы группы молодых исследователей, среди которых оказался и я. Мы набирали материалы из архивов, писали статьи, и по итогам вышла очень большая работа – «Рабочий класс Сибири в дооктябрьский период». Я работал в архивах Ленинграда, Москвы, Тобольска, Омска, Красноярска и Иркутска. Это, конечно же, расширяло кругозор и позволяло набирать сведения не только по истории рабочего класса. Параллельно мне попадалась информация о русских торговых домах и купцах, и я все это увлеченно собирал, что в дальнейшем очень помогло мне при работе над другими темами.

– Валерий Анатольевич, вы проработали в университете полвека – поистине большой срок! Как началась ваша карьера в молодом Алтайском госуниверситете?

– Когда мы сдали труд по истории рабочего класса, я переехал в Барнаул. В университет пришел 1 августа 1975 года. Как раз в тот период заведующим кафедрой отечественной истории стал мой научный руководитель Александр Павлович Бородавкин. Он поставил задачу изучать историю Алтая в широком плане, и вышло очень результативно. Александр Павлович давал соответствующие темы студентам и аспирантам, затем стали появляться учебные пособия по истории Алтая. Первое вышло в 1983 году. Потом стали появляться очерки по истории Алтайского края, приуроченные к 50-летию его создания. Одновременно мы изучали памятники истории, культуры и архитектуры. Между прочим, Тамара Михайловна Степанская, основатель факультета искусств в АлтГУ, начинала работать на нашей кафедре, читая искусствоведческие дисциплины. Затем многие ученые университета были привлечены к работе над энциклопедией Алтайского края в двух томах. После нее создавались энциклопедии, посвященные отдельно Барнаулу и Рубцовску, в которых я тоже принимал участие. Меня очень интересовала проблематика истории городов в Сибири, и поэтому я своим дипломникам, аспирантам давал темы как раз по городской тематике.

– Вы были строгим преподавателем?

– Нет, я старался лишний раз двойки не ставить. Но бывало, конечно. Помню забавную историю. Однажды на спецсеминаре студент спрашивает меня: «Валерий Анатольевич, а где вы такие туфли купили?» Я ему сказал, что на Старом базаре, и он через некоторое время пришел на занятие в таких же.

– Как вы себя видите – больше ученым или преподавателем?

– Это нельзя разделить, должно быть и то и другое. Если ты занимаешься наукой, то и студентам с тобой интересно, потому что такой преподаватель знает, какие сейчас темы актуальны, где и какую литературу можно взять, в какой архив обратиться. Если же ты сам наукой не занимаешься, то ничего путевого, кроме учебника, и не подскажешь.

– Расскажите о ваших учениках: какими темами они занялись и как сложилась их карьера?

– Больше всего я горжусь не выпущенными статьями и книгами, а своими учениками. Для меня как ученого это огромное счастье, что мои ученики шагнули в большую науку: у меня защитилось 15 кандидатов наук и пять докторов наук. Среди моих учеников Юрий Михайлович Гончаров, теперь очень известный ученый, профессор кафедры отечественной истории АлтГУ. Его кандидатская была посвящена купеческой семье Сибири второй половины XIX – начала XX веков, а докторская диссертация – городской семье в Сибири того же периода. Два диссертанта у меня защищали темы по городским реформам. Это Константин Владимирович Лен, который рассматривал городскую реформу 1870 года, и Алла Владимировна Литягина, которая писала по городскому самоуправлению рубежа XIX–XX вв. Юлия Александровна Абрамова, заместитель директора нашего краеведческого музея, защитила кандидатскую по своим музейным коллекциям, связанным с горным делом. Ксения Викторовна Валькова защитила диссертацию по очень оригинальной теме – роли передвижников в общественной жизни России. Еще в студенческие годы ее интересовала история живописи, поэтому мы вышли за пределы Сибири и по итогу получили оригинальную работу. Андрей Михайлович Мариупольский занимался темой виноторговли и винокурения в Западной Сибири. Все эти социально-экономические темы очень интересны и достойны внимания. В Алтайском крае богатейший архив, который позволяет вести такие исследования. В европейской России в годы Великой Отечественной войны многие архивы погибли или были частично уничтожены, но у нас архив оказался нетронут. Так и хранятся с XVIII века эти документы. Чиновники здесь были большими бюрократами, и каждый шаг фиксировался.

– В некоторой степени такой бюрократизм историку на руку?

– Конечно, для историков всё важно: и газеты, и журналы, и другие документы эпохи. Если мы говорим об истории Барнаула раннего периода, до середины XIX века, когда было наиболее развито горное производство, нас интересуют фонды, отражающие техническое, материальное оснащение сереброплавильного завода. В архиве есть документы о формировании населения, причем не только о мастеровых, но и мещанах и купцах. Более поздний период представлен фондами городского самоуправления, городской думы и городской управы. Допустим, идет заседание городской думы – каждый диспут, каждый вопрос фиксируется в журнале. Иногда обсуждения ведь длились не один-два дня, а тянулись неделями. Все это мы знаем благодаря документам.

– Какие же вопросы обсуждались в городской думе Барнаула второй половины XIX века?

– Уровень технического оснащения, очевидно, был тогда совсем другой, поэтому и обсуждались соответствующие вопросы. Санитария, борьба с эпидемиями, застройка города – где и какие выдать разрешения на строительство предприятий, жилых домов и так далее. У города был свой архитектор – Иван Носович. Его обязанностью было не только строить, но и утверждать проекты. Особенно остро в дореволюционном Барнауле стоял противопожарный вопрос: как устроить печи и бани в усадьбах, чтобы не было пожаров. Но, как мы знаем, город все равно сгорел 2 мая 1917 года… Помимо этих вопросов обсуждали темы преступности, борьбу с беспризорными собаками, даже открытие питейных заведений – на каких улицах можно, а на каких не стоит. Утверждали открытие школ и гимназий, даже пытались открыть до революции первый сельхозинститут. Но не открыли, первый сельхозинститут появился в Омске. Первым же университетским городом в Сибири довелось стать Томску.

– Как Барнаул стал крупным торговым центром?

– Дело в том, что Алтай быстро развивался как аграрный регион еще до столыпинской реформы. Оптовая хлебная торговля, отправка зерна в другие регионы, переработка муки формировали алтайскую экономику. В начале XX века в Западной Сибири активно развивается маслоделие и производство сливочного масла, которое продавали даже в Европе. Городская торговля в целом интересна появлением таких больших магазинов, как «Красный», построенный накануне Первой мировой войны, это двухэтажное здание на улице Гоголя. Он принадлежал купцу Ивану Полякову. Крупнейший в городе магазин «Пассаж Ивана Смирнова» до наших дней не сохранился, он был между двумя улицами – Гоголевской и Пушкинской – и выходил на Московский проспект (сегодня Ленинский проспект) буквой П. «Пассаж» сгорел в 1917 году, хотя был каменной постройкой.

– В какой парадигме стоит рассматривать историю Барнаула – вписывать ее в общий контекст развития Западной Сибири или она стоит как-то особняком?

– Если брать ранний период, XVIII век, то, действительно, особняком. А в более поздние периоды, во второй половине XIX – начале XX века, уже много типичного. Можно провести параллели с Новониколаевском (современным Новосибирском), Омском, где также шло развитие сельского хозяйства и производство масла, производство зерна. Существенную модернизацию регионам дала Сибирская железная дорога: в 1915 году пустили ее алтайскую ветку.

– Какие уроки может дать современности социально-экономическое становление края в прошлом?

– Если говорить о торговле, то мы знаем, что в советское время экономика была плановой. Дефицит, карточки – это все результаты промаха в плановой экономике. Затем наступает рыночная волна, которая очень напоминает дореволюционный период. Появились люди, которые ездили за товаром в Турцию, в Польшу, позже в Китай и так далее. Это было и до революции, когда купцы ездили за одеждой и тканями на Ирбитскую, Нижегородскую ярмарки, где были представлены московские фирмы. Они покупали там оптом текстиль и привозили к нам. Был в конце XX века период кооперативов. Те же кооперативы были и до революции. А рекламные принципы 90-х годов и даже XXI века также напоминают дореволюционные, когда было множество маленьких фирм, которые старались продвинуть свой товар. Повторение действительно происходит.

– Есть мнение, что вся история циклична…

– Ученые говорят, что до нашей цивилизации могли быть и другие, которые в результате неких природных катаклизмов погибли, – наводнение ли, землетрясение. Цикличность, которая наблюдается в природе, переносится и в социум.

– А в нашем социуме сейчас массовая цифровизация. Повседневная жизнь переносится в интернет. После нас скорее останется цифровой след, нежели дневники, фотографии и мемуары, как раньше. Повлияет ли этот процесс на изучение истории нашего периода?

– Источники меняются уже сейчас. Когда интернет только появился, студенты стали изучать то, что туда выкладывали, а не учебную литературу. Я не возражал, но просил обращать внимание на автора, который этот материал разместил. Несмотря на эту тенденцию, продолжают работать архивы, они сотрудничают с предприятиями и учреждениями. Существует государственный закон, по которому организации формируют фонд документов и затем передают их в архив. А мемуары и воспоминания будут появляться и дальше, в этом нет сомнений. Меняется время – меняются и расширяются источники.

– К слову об архивах: сейчас очень модно исследовать историю своей семьи и обращаться в архивы. Чем отличается работа в архиве профессионального историка от любителя? Расскажите о ваших личных находках.

– Профессионал идет в архив целенаправленно, определяет, в каких фондах он будет работать, какие документы его интересуют. Нельзя просто механически набрать дел, эту кипу бумаг просто не дадут. В свое время, когда я был аспирантом, я работал с фондом податной инспекции, аналога современной налоговой, и нашел в нашем алтайском архиве несколько томов за 1914–1915 годы, где были расписаны все обороты и прибыли, а также владельцы фирм. Я пришел в полный восторг! Когда я сказал об этом Григорию Аркадьевичу Рабиновичу, доценту Томского университета, который занимался историей буржуазии Сибири, он пораженно ответил: «Во многих архивах таких сведений просто нет, переписывай все подряд». Я действительно очень долго пользовался этим материалом. Сразу стало ясно, какие обороты были у Смирнова, Полякова, Суховых – наших купцов. По рабочему движению я рассматривал фонды жандармерии. Встретил отчет некой забастовки на предприятии, где было зафиксировано, какие требования выдвинули рабочие, чем это кончилось. Такие источники самые лучшие, потому что позволяют понять, как разворачивались события. Интересный фонд и у нашей городской думы, иногда я встречал такие любопытные моменты. Например, пока еще не было моста, через Обь ходили паромы, и городская дума определила, какую таксу нужно установить за перевозку: сколько брать с человека, сколько за перевозку лошади, козы и даже за перевозку хищного зверя. А если в город цирк приедет, то нужно перевезти львов, тигров и так далее. Все это они прописали! Там же находим правила содержания пивных лавок. Во-первых, лавка должна быть в помещении, во-вторых, там должны быть умывальники, полотенца, мыло и прочее. И для бань были определенные правила: когда они должны открываться и закрываться, посетителю должны обязательно дать чистые простыни, полотенца и так далее. Городские гласные, которые заседали в думе, все прописывали. Даже когда появлялись первые автомобили, всего две-три машины на весь город, городская дума была очень обеспокоена: разрешить вообще или запретить, потому что рев мотора пугал лошадей.

– Чему была посвящена ваша докторская диссертация?

– Рабочим обрабатывающей промышленности Сибири в 90-е гг. XIX в. – февраль 1917 гг. Обрабатывающая промышленность – вся, кроме добывающей, от производства валенок до машиностроения, от лесопереработки до перевозки спиртных напитков. Под историей рабочих подразумевалось выявление численности, их размещения, состава по возрасту и национальности, а также описание экономического положения, участия в рабочем движении – все, что можно в комплексе сказать об этой группе населения.

– Насколько наши алтайские рабочие были задействованы во всероссийском рабочем движении?

– В Петербурге и Харькове, крупных центрах, размах рабочего движения был гораздо больше, а следовательно, выше осведомленность и самосознание. Если период Первой русской революции охватил всю страну, та же Октябрьская стачка 1905 года, то последующие революционные события по-разному отразились на регионах. Где рабочие были более сознательные, там организовывались профсоюзы. У нас в Сибири такими сознательными рабочими оказались железнодорожники, потому что кадры на работу на железной дороге отправляли из Центральной России. У них был более высокий уровень грамотности и определенный опыт. Кто был в лидерах по забастовкам в 1905 году в Сибири? Красноярск и Иркутск – железнодорожный пролетариат. У нас же в Барнауле пимокаты, текстильщики с более низким уровнем самосознания, поэтому высокой активности они не проявляли.

– Когда, на ваш взгляд, у общественности появился такой интерес к краеведению?

– В изучение Алтая свой вклад внесли еще ссыльные народники, например Петр Голубев, который издал огромный сборник по истории Алтая в 1890 году. Это также Соломон Чудновский, который написал книгу «Переселенческое дело на Алтае». Это Сергей Швецов, который занялся изучением крестьянства и оказался настолько глубоким исследователем, что после революции стал профессором Института народного хозяйства, кстати, не имея никаких степеней. Новый всплеск интереса к краеведению произошел в послевоенные и 1960-е годы. Сейчас этот интерес сложно оценить, но я вижу, что люди ходят в музеи, в школы возвращают уроки краеведения. Это делается как государственная политика для воспитания в детях патриотизма. Этот вопрос стоит сейчас наиболее остро, потому что от непонимания своей истории идет бездуховность и даже глупость. У любого населенного пункта есть своя интересная история.

– Валерий Анатольевич, в завершение нашего академического и местами философского разговора расскажите о ваших неисторических интересах.

– Летом я работаю в саду, варю вишневое варенье и стараюсь как можно больше быть на воздухе. Когда был моложе, постоянно катался на лыжах на университетской базе. Слушаю музыку. Больше всего нравится классический джаз – Элла Фицджеральд, Рэй Чарльз и другие. Оркестр Эдди Рознера я даже слышал живьем, когда он приезжал с концертом в Барнаул. В ДК Моторостроителей я ходил на концерт Ларисы Долиной. В студенчестве мы бегали на вечера танцев в соседние университеты – танцевать я тоже любил! И, конечно, художественная литература. Недавно мне попался томик Горького «По Руси», и я прочел его с большим удовольствием. Мои любимые авторы – это Михаил Булгаков, Павел Мельников-Печерский и Ярослав Гашек. Сейчас, выходя на пенсию, хочется процитировать Островского, один купец говорит у него: «Был конь, да изъездился». Пора дать дорогу молодым!

Факт

Любимые исторические личности В.А. Скубневского:

– Я считаю, что выдающимся для истории России был император Александр II и его реформы. Также выделю Сергея Юльевича Витте и Петра Аркадьевича Столыпина за их общественную и государственную деятельность.

Анна ЗАГОРУЙКО

Фото из архива «ЗН»